图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

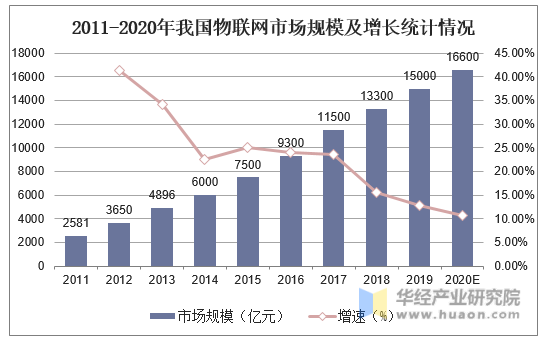

在全球科技革命与产业变革加速推进的背景下,电子元件作为电子信息产业的核心基础,正经历从“规模扩张”向“价值跃迁”的深度转型。2025年,随着人工智能、新能源汽车、工业互联网等新兴领域的爆发式增长,电子元件行业迎来技术迭代与市场需求重构的双重机遇。

一、行业发展现状分析

(一)技术驱动:第三代半导体与先进封装引领突破

根据中研普华研究院《》显示:电子元件行业的技术革命正从“制程竞赛”转向“材料与架构协同创新”。第三代半导体材料(碳化硅SiC、氮化镓GaN)凭借耐高温、低损耗等特性,在新能源汽车电控系统、消费电子快充领域加速渗透。例如,碳化硅功率器件可提升电动车续航,氮化镓快充芯片则成为手机、笔记本等终端的标配。与此同时,先进封装技术(如Chiplet)通过系统集成设计,突破传统单芯片性能瓶颈,为国产半导体企业提供“弯道超车”路径。

(二)需求重构:新兴领域成为核心增长极

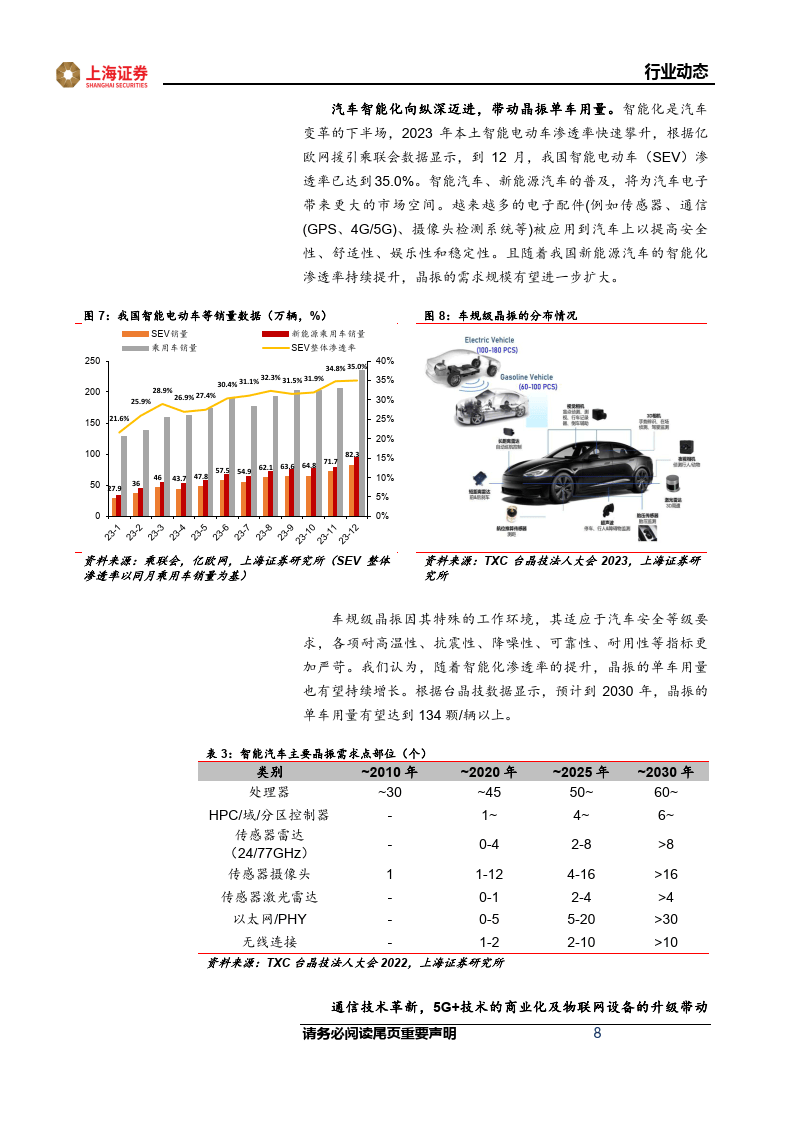

过去十年,消费电子是电子元件需求的主要驱动力,但2025年后,新能源汽车、工业互联网、AI算力、医疗电子等新兴领域正重塑需求结构。新能源汽车对功率器件、传感器、连接器的需求是传统燃油车的数倍;AI算力中心对高性能芯片、高速存储器的需求呈指数级增长;工业互联网则推动高可靠性被动元件(如超小型MLCC、耐高温电感)的定制化开发。这种转变要求企业从“标准化生产”转向“场景化解决方案”。

(三)政策赋能:供应链安全与国产替代加速

国家层面通过“十四五”规划、大基金三期等政策工具,推动电子元件全产业链自主可控。例如,工信部明确要求2025年国产芯片装车率提升,国家大基金专项支持车规级MCU研发;在被动元件领域,高端产品国产化率持续提升,本土企业在材料、工艺、测试环节实现全链条突破。此外,全球供应链波动促使企业构建“双循环”体系,既通过全球化布局优化成本,又在核心市场布局本土化产能以提升韧性。

(一)国际巨头主导高端市场,本土企业加速崛起

国际企业凭借技术积累与品牌优势,在高端市场占据主导地位。例如,日本村田制作所、美国科思创在高频陶瓷材料、特种PCB领域形成技术壁垒;博世、大陆等Tier1供应商通过软件服务转型,抢占智能汽车电子市场。与此同时,本土企业通过技术攻关与生态合作逐步缩小差距:中材科技、金发科技在高分子材料领域跻身全球前列;江丰电子、沪硅产业在半导体靶材、大尺寸硅片领域实现国产替代;华为、中兴等企业通过“芯片+算法”定制化服务,满足差异化需求。

(二)生态化竞争取代单点突破,协同创新成关键

行业竞争已从企业间竞争转向生态间竞争。头部企业通过搭建开放平台、整合上下游资源构建生态优势。例如,半导体企业联合终端厂商定义产品需求,被动元件企业与材料供应商优化生产工艺,传感器企业提供“硬件+数据分析平台”一体化解决方案。这种模式不仅提升客户粘性,还通过技术共享降低研发风险,形成“技术-产品-市场”闭环。

(三)区域集群效应显著,长三角、珠三角领跑

长三角地区依托完善的产业链与科研实力,在高端电子元件领域占据主导地位;珠三角凭借劳动力资源与成本优势,聚焦中低端市场并逐步向高端渗透;成渝地区则通过政策扶持与产业转移,成为新兴生产基地。例如,上海新国际博览中心举办的电子展,汇聚全球前沿技术,推动区域协同创新;苏州工业园区集聚了从芯片设计到模块集成的完整产业链,覆盖新能源汽车、工业控制等核心场景。

三、产业链分析

(一)上游:原材料与设备国产化提速

上游环节包括电子元器件、PCB、光芯片、特种玻璃等关键材料。近年来,国内企业在高端领域取得突破:光芯片国产化率提升,三安光电、华工科技等企业推动25G光芯片量产;电子玻璃市场集中度逐步提升,东旭光电、南玻A等本土厂商份额扩大;连接器领域,立讯精密、东山精密通过自主研发,在高速传输、高密度集成方向形成优势。

(二)中游:制造环节向智能化、绿色化转型

中游制造环节聚焦技术升级与效率提升。企业通过引入AI算力优化生产流程,例如利用机器视觉实现缺陷检测,通过数字孪生技术模拟产线运行,降低试错成本。同时,绿色制造成为行业共识:液冷技术、余热回收系统在数据中心与超算中心普及,推动PUE值大幅降低;无铅化、无卤化工艺减少环境污染,满足全球环保标准。

(三)下游:应用场景多元化,跨界融合成趋势

下游应用覆盖消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。其中,汽车电子成为增长最快的细分市场,智能座舱、域控制器、V2X通信模块需求激增;工业互联网推动传感器、存储器向高精度、低功耗方向演进;消费电子领域,AR/VR设备、智能穿戴产品对微型化元件提出更高要求。此外,跨界融合催生新业态,例如“电子元件+医疗”推动可穿戴健康监测设备普及,“电子元件+能源”支撑光伏逆变器、储能系统高效运行。

四、行业发展趋势分析

(一)技术融合:量子计算与神经形态计算开辟新赛道

量子计算的发展为超算产业注入新动能,量子-经典混合超算将成为主流形态,通过量子计算机处理特定问题、经典超算完成剩余计算,实现优势互补。神经形态计算则模拟人脑神经元结构,在低功耗、实时处理场景中展现潜力,例如自动驾驶中的环境感知与决策。

(二)市场拓展:东南亚与欧洲成新增量市场

国内市场方面,长三角、粤港澳大湾区将继续领跑,同时成渝、武汉等中西部城市通过政策扶持与产业转移加速崛起。国际市场方面,东南亚凭借劳动力成本优势与“一带一路”政策支持,成为电子元件出口新增长极;欧洲则通过本土化生产与绿色标准构建壁垒,企业需通过本地化合作满足合规要求。

(三)生态开放:标准制定与规则共建提升国际话语权

中国正从“技术跟随”转向“标准引领”,在超算应用价值评估、绿色超算标准、车规级芯片认证等领域参与国际规则制定。例如,华为智能汽车BU的MDC计算平台已获得多家车企定点,支持L4级自动驾驶数据闭环训练;中芯国际通过与全球客户合作,推动先进制程技术标准化。

(一)技术战略:聚焦“卡脖子”环节,构建差异化优势

企业需加大在第三代半导体、先进封装、高端被动元件等领域的研发投入,通过“自主研发+生态合作”突破技术瓶颈。例如,与高校共建联合实验室,与上下游企业成立创新联盟,共享技术资源以降低研发风险。

(二)市场战略:深耕新兴领域,提供场景化解决方案

避免“广撒网”式布局,聚焦新能源汽车、工业互联网、AI算力等高附加值赛道,围绕智能驾驶、智能座舱、电动化等场景提供完整电子元件解决方案。例如,针对自动驾驶开发高精度传感器与域控制器,针对数据中心提供低功耗存储器与高速连接器。

(三)生态战略:整合产业链资源,提升整体竞争力

通过投资、并购等方式完善生态布局,形成“技术-产品-市场”闭环。例如,半导体企业可收购EDA工具厂商以完善设计链条,被动元件企业可与材料供应商共建研发中心以优化工艺,传感器企业可搭建数据分析平台以提升服务价值。

(四)国际化战略:布局东南亚与欧洲,满足本地化需求

在东南亚建立生产基地以降低成本,在欧洲设立研发中心以贴近市场。同时,通过参与国际标准制定、获取合规认证(如欧盟CE、美国UL)提升全球竞争力。例如,在马来西亚建设封装测试厂,在德国成立汽车电子研发中心,实现“中国技术+全球市场”的协同发展。

如需了解更多电子元件行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。