图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

在全球人口老龄化加速与基础设施老化双重压力下,智慧养护行业正通过物联网、人工智能、大数据等技术的深度融合,推动传统养护模式向智能化、精准化转型。中国作为全球老龄化速度最快的国家之一,2025年60岁以上人口占比已突破22%,叠加交通、建筑等基础设施进入集中维护期,智慧养护需求呈现爆发式增长。

一、行业发展现状分析

(一)多领域渗透与全链条整合

根据中研普华研究院《》显示:智慧养护已从单一场景向交通、养老、社区等全域化延伸,形成覆盖技术研发、设备制造、平台运营、服务落地的完整生态。

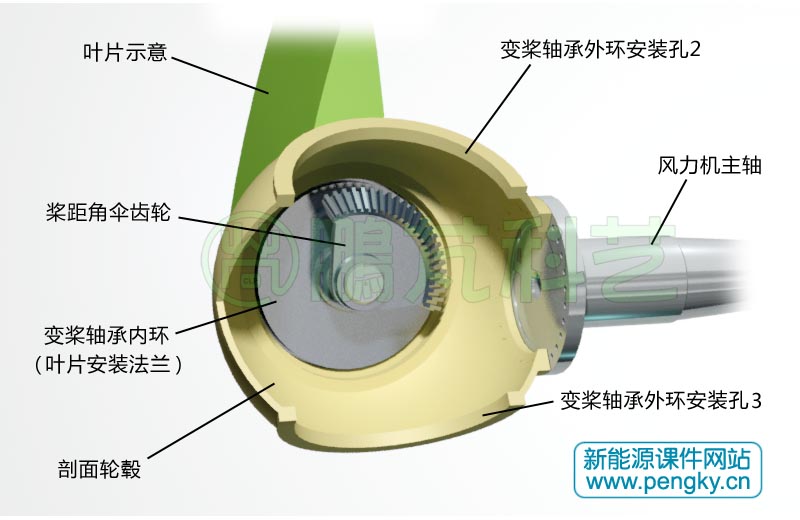

交通领域:高速公路养护通过无人机巡检、BIM建模与物联网传感器结合,实现病害精准识别与动态监测。沪苏浙高速构建数字孪生底座,将路面病害定位精度提升至厘米级,巡检效率较人工提升10倍。

养老领域:智慧养老服务涵盖健康监测、安全预警、精神慰藉等全流程。智能床垫、毫米波雷达等设备可实时监测心率、呼吸及跌倒风险,数据异常时自动触发报警机制。上海“9073”养老模式(90%居家、7%社区、3%机构)通过适老化改造,覆盖超200万老年人,形成“线上监测+线下服务”的闭环。

社区服务:苏州姑苏区“虚拟养老院”整合助餐、康复等53项服务,响应时间从2小时缩短至15分钟,通过智能调度系统实现资源高效配置。

(二)技术驱动服务模式创新

人工智能:基于深度学习的需求预测模型可提前调配护理资源,例如通过分析老年人行为数据优化用药提醒与康复计划。情感陪护机器人结合生成式AI,提供个性化对话支持,缓解独居老人孤独感。

物联网与大数据:可穿戴设备、环境传感器构建24小时监护网络,实现无感化数据采集。北京某养老社区通过智能温控系统,根据老年人体质自动调节室温,湿度传感器联动加湿器预防呼吸道疾病。

数字孪生:高速公路数字孪生底座可模拟病害发展趋势,提前制定维护计划,降低全生命周期成本。上海某认知症照护机构利用数字孪生技术优化床位布局,提升空间利用率30%。

二、环境分析

(一)政策环境:顶层设计与地方实践协同推进

国家战略引领:国务院《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确将智慧养老列入重点工程,提出2025年培育100家示范企业、建设500个智慧养老院的目标。工信部、民政部等三部门联合发布《智慧健康养老产品及服务推广目录》,遴选228项产品与204项服务,引导技术标准化发展。

地方政策支持:长三角地区通过专项补贴推动产业集聚,江苏无锡藕塘护理院引入康养机器人后,护理效率提升40%,人力成本降低25%,成为全国示范案例。中西部地区通过“新基建+康养”模式实现跨越式发展,安徽安庆市构建“1+1+10”养老服务平台,整合227家机构数据,累计服务超72万人次。

行业标准建设:国家加快制定养老机器人国际标准、数据安全规范等文件,解决设备稳定性、适老化设计等问题。例如,新规要求新建养老社区紧急呼叫系统配置比例不低于90%,推动相关设备采购规模年均增长25%。

(二)技术环境:新一代信息技术加速融合

5G与边缘计算:5G网络实现养老数据实时传输,延迟低于20毫秒,支持远程手术、实时健康监测等高带宽应用。边缘计算在本地化决策中减少延迟,例如车载巡检系统通过5G+边缘计算,实现路面病害即时识别与处理。

脑机接口与元宇宙:脑机接口技术通过意念控制智能设备,帮助瘫痪老人完成康复训练;上海试点“元宇宙养老社区”,老年人可通过虚拟形象参与社交、旅游,缓解孤独感。

区块链技术:在医疗数据共享领域试点应用,覆盖12个省市,解决老年人隐私保护与数据互通矛盾。例如,区块链平台实现电子病历与健康监测数据加密存储,医疗机构需经授权方可调阅。

(一)需求端:多元化分层特征显著

居家养老:占比超50%,需求集中于健康监测与安全保障。智能穿戴设备、紧急呼叫系统成为标配,子女为父母购买服务的年均支出突破6000元。

社区养老:以25%增速崛起,需求聚焦于“一站式”服务整合。苏州姑苏区模式通过线上平台派单,提供助餐、康复等53项服务,覆盖2.6万老人。

机构养老:智能化升级需求迫切,AI护理机器人、无感监测系统成为标配。北京某高端机构引入认知症照护系统后,月费超2万元,入住率长期保持90%以上。

(二)供给端:头部企业主导与差异化竞争并存

全生态布局者:阿里巴巴、腾讯等科技巨头利用云计算、大数据优势,推出智慧养老服务平台,整合医疗、家政、金融等服务资源。海尔、美的等家电企业通过智能家居系统切入养老场景,集成紧急呼叫、燃气泄漏报警等功能。

垂直领域创新者:初创企业聚焦情感陪护机器人、康复机器人等细分赛道。科大讯飞研发的护理机器人可完成喂食、翻身等操作,失能老人护理成本降低30%;优必选外骨骼机器人帮助偏瘫老人重新站立,首批产品预计2026年进入市场试点。

传统企业转型者:中国交建、中国中铁等央企依托工程经验,开发智慧养护管理系统,提供从设计到运维的全生命周期服务。例如,沪苏浙高速项目通过BIM建模与物联网传感器结合,实现病害动态监测与精准维护。

四、行业发展趋势分析

(一)技术融合:从“监测预警”到“决策优化”

未来五年,5G、脑机接口、数字孪生等技术将进一步融入智慧养护领域。例如,5G支持远程手术与实时健康监测;脑机接口技术通过思维控制智能设备,提升老年人生活自理能力;数字孪生技术构建虚拟养老院管理系统,实现床位动态调配与资源优化。

(二)服务延伸:从单一场景到全域化覆盖

智慧养护服务将从居家、社区向“建管养运”一体化平台延伸。高速公路养护通过“设计-施工-运维”全生命周期管理,降低全生命周期成本;养老服务整合医疗、文旅、金融资源,形成“保险+康养”全链条服务体系。泰康、平安等险企通过“新寿险”“平安管家”模式,覆盖高端养老社区、旅居养老等场景,市场规模突破5000亿元。

(三)市场驱动:从政策红利到需求主导

随着技术成熟与成本下降,智慧养护市场将从政策驱动转向市场主导。例如,服务机器人单价从10万元降至5万元以内,推动家庭渗透率提升;适老化智能家居系统通过模块化设计,价格下探至2万元以内,满足中低收入群体需求。预计到2030年,家庭用户普及率将突破50%,形成可持续的商业模式。

(一)聚焦高成长细分赛道

康复机器人:针对脑卒中后遗症、步态训练等场景,结合VR技术模拟日常环境,临床试验显示康复周期缩短40%。建议关注具备医疗器械认证与临床数据支撑的企业。

智慧公路养护:无人化巡检车搭载高精度摄像头与激光雷达,可自动识别路面裂缝、标志牌倾斜等病害,效率是人工的10倍。预计2030年市场规模达800亿元,年增速超25%。

数据与服务平台:整合医疗、社保、消费数据,为政府制定政策、企业开发产品提供决策支持。例如,某平台通过分析老年人行为数据,提前调配护理资源,使运营成本降低25%。

(二)布局区域市场梯度拓展

长三角、珠三角:经济发达地区智慧养老产品渗透率超40%,重点投资智能穿戴设备、家庭服务机器人等高端制造领域。

中西部地区:通过“新基建+康养”模式实现跨越式发展,关注适老化改造、社区智慧平台等政策红利赛道。例如,国家对中西部县域智慧养老项目补贴比例达50%,推动智能设备渗透率三年内翻番。

跨境投资:中国智慧养老企业加速出海,重点布局东南亚、中东市场。例如,日本护理机器人企业与中国企业合作开发适老化产品,市场份额提升20%。

(三)构建风险防控体系

技术标准化:优先投资通过ISO27701隐私认证、网络安全三级认证的企业,规避数据泄露风险。

支付能力保障:关注“保险+康养”模式创新,例如泰康“新寿险”整合支付、服务、投资链条,降低用户付费门槛。

生态合作:与三甲医院、保险机构、科技企业建立战略联盟,开发“监测-预警-干预-理赔”闭环服务。例如,海尔纯境关爱屏搭载讯飞晓医AI助手,支持症状自查、药物禁忌提醒,让老年人足不出户享受三甲医院级服务。

如需了解更多智慧养护行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。