图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

在全球气候治理与“双碳”目标加速落地的背景下,环保材料作为推动产业绿色转型的核心载体,正从政策驱动阶段迈向技术、市场与资本协同驱动的爆发期。中国作为全球最大的制造业基地与消费市场,其环保材料行业在政策支持、技术创新与消费升级的三重驱动下,已形成涵盖生物基材料、可降解塑料、低碳建材等细分领域的完整产业链。

一、行业发展现状分析

(一)政策体系构建行业底层逻辑

根据中研普华研究院《》显示:中国环保材料行业的政策框架已从“末端治理”转向“全生命周期管理”。国家层面通过《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》《塑料污染治理行动方案》等文件,明确将生物降解材料、绿色建材、环保涂料列为战略性新兴产业,并建立“研发补贴+税收优惠+绿色采购”的组合政策工具箱。例如,生物基材料研发补贴强度达项目总投资的25%,推动企业研发投入占比大幅提升。地方层面,浙江、广东等省份通过建立环保材料产业园区,形成“央企主导重大项目+民企深耕细分市场”的梯度竞争格局,加速技术成果转化。

(二)技术突破重塑产业竞争力

技术革新是行业突破“卡脖子”瓶颈的关键。生物合成技术通过基因编辑优化微生物代谢路径,实现玉米秸秆、废油脂等生物质向聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)的高效转化,其全生命周期碳排放较石油基材料大幅降低。纳米改性技术则显著提升环保涂料性能,突破防腐、自清洁等功能性瓶颈。此外,智能回收技术结合AI视觉检测与自动化拆解设备,解决混合塑料再生难题,推动行业向循环经济模式转型。

(三)市场需求驱动应用场景多元化

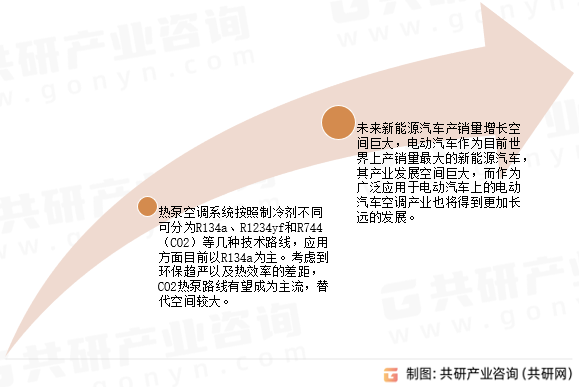

环保材料的应用领域正从传统建筑、包装向新能源、医疗健康等新兴赛道延伸。在建筑领域,气凝胶保温材料、光伏一体化建材成为“零碳建筑”的核心组件;汽车行业对碳纤维复合材料、可回收电池外壳的需求激增,推动轻量化与可持续性协同发展;医疗领域则聚焦生物相容性材料研发,可降解植入物、医用高分子材料市场热度攀升。消费端,绿色消费意识提升促使可降解包装材料在外卖、快递领域的渗透率显著提高,形成“政策倒逼+市场自发”的双重驱动。

二、环境分析

(一)政策环境:从“粗放补贴”到“精准扶持”

政策导向呈现三大特征:一是国际规则接轨,欧盟碳关税机制倒逼出口企业加速材料替代;二是标准体系完善,中国绿色产品认证覆盖范围持续扩大,推动行业规范化发展;三是区域协同深化,长三角依托科研资源集聚优势成为技术创新策源地,成渝、陕西等中西部地区则依托资源禀赋形成生物基材料产业带,缓解“东强西弱”的产业失衡问题。

(二)经济环境:成本下降与规模效应共振

随着生物基材料产能扩张,终端产品价格较五年前大幅下降,推动可降解塑料从高端市场走向大众消费。同时,化学回收技术成熟使废旧塑料能够分解为单体原料重新用于生产,光伏+储能模式在工厂园区的普及降低生产碳排放,形成“成本下降-需求增长-规模扩张”的正向循环。

(三)社会环境:消费认知升级重构市场逻辑

消费者对环保材料的认知从“无害化”转向“正向贡献”,例如可降解包装材料因减少海洋微塑料污染而获得溢价空间,光伏背板材料因提升发电效率被高端市场青睐。这种需求升级倒逼企业从“材料供应商”转型为“解决方案商”,提供“轻量化车身+电池回收”“可降解包装+循环物流箱”等一体化服务。

(一)竞争格局:分层竞争与生态重构

行业呈现“央企+民企”分层竞争态势:央企如中国建材集团聚焦绿色水泥、固废资源化等重资产赛道,依托资金与规模优势构建产业闭环;民企则在生物降解包装、环保复合材料等轻量化领域发力,凭借灵活的研发机制抢占细分市场。此外,龙头企业通过建立产业联盟、联合实验室等形式,推动上下游从“简单供应”转向“联合创新”,例如新能源车企与材料供应商共建的联合研发中心,将碳纤维回收再利用率提升至行业领先水平。

(二)区域市场:集聚效应与差异化发展

长三角地区贡献全国较高比例的环保材料产值,形成技术创新与资本密集型产业集群;珠三角地区凭借电子废弃物回收体系优势,再生金属产量占全国较高比例;中西部地区则依托生物质资源丰富与政策红利,在生物基材料、固废再生产业领域快速崛起。区域协同发展模式下,“东研西产”格局逐步成型,缓解传统产业布局失衡问题。

四、行业发展趋势分析

(一)循环经济:全生命周期管理成标配

企业将从单一材料生产向“生产+回收+再利用”全链条服务商转型,例如通过化学回收技术处理废旧塑料,将其分解为基础化工原料重新用于生产;利用区块链技术追溯产品碳足迹,为下游客户提供低碳认证支持。这一趋势不仅降低对原生资源的依赖,更能通过“废料资源化”创造新的利润增长点。

(二)智能化:数字技术深度赋能产业升级

AI驱动的配方设计系统可缩短新材料研发周期,智能传感器实时监测生产过程中的能耗与排放,动态优化工艺参数;在回收端,机器人分拣与自动化拆解设备的应用,使废旧材料处理效率大幅提升,人工成本降低。这种“制造智能化+回收数字化”的融合,将推动行业从“劳动密集型”向“技术密集型”转型。

(三)国际化:全球标准制定与品牌输出

随着欧盟碳边境调节机制实施与国际贸易规则绿色化,中国环保材料企业需加强国际认证获取能力,参与国际标准制定。例如,某企业开发的低VOC环保涂料通过欧盟生态标签认证,在欧洲市场获得溢价空间,这种“技术突破+标准引领”的双重策略,正在提升中国环保材料的全球话语权。

(一)核心赛道:聚焦高附加值与系统性机会

未来五年投资机会集中于三大方向:

生物基材料全产业链:从生物质原料收储到高附加值产品开发,形成闭环生态;

低碳建材技术集成商:整合保温、光伏、智能监测等技术,提供“零碳建筑”整体解决方案;

循环经济服务平台:搭建废旧材料回收网络与再制造基地,通过规模效应降低回收成本。

(二)风险预警:技术、标准与竞争三重挑战

投资者需警惕三大风险:

技术“卡脖子”风险:高端生物降解材料等领域自给率不足,需关注企业研发实力与专利布局;

标准体系不完善风险:环保标准执行不严可能导致“劣币驱逐良币”,需优先选择参与行业标准制定的企业;

国际竞争加剧风险:欧盟碳关税机制压缩出口企业利润空间,需评估企业的全球化布局与碳管理能力。

(三)战略支点:构建技术、场景与产业链协同

企业价值增长需把握四大战略支点:

技术路线选择:聚焦生物基、可降解、低碳化等核心技术,申请国际专利布局;

应用场景纵深:从单一材料供应转向系统解决方案,例如为新能源汽车提供“轻量化车身+电池回收”一体化服务;

产业链整合:向上游控制生物质原料、废旧材料回收渠道,向下游绑定品牌商、渠道商,构建闭环生态;

全球化布局:通过海外建厂、技术输出等方式拓展国际市场,参与国际标准制定。

如需了解更多环保材料行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。