在生物技术革命与绿色经济浪潮的双重驱动下,中国中性蛋白酶行业正经历从“传统工业酶”向“战略新兴产业”的关键跃迁。作为现代生物制造的核心催化剂,中性蛋白酶凭借其温和的反应条件、高底物特异性和环境友好特性,已成为食品加工、生物医药、环保治理等领域的“隐形冠军”。中研普华产业研究院发布的(以下简称“中研普华报告”),通过深度剖析技术迭代、产业链重构、政策红利与市场需求的动态关系,为从业者与投资者揭示了行业发展的核心逻辑与战略机遇。本文将从行业现状、技术突破、市场格局、政策环境与投资策略五个维度,结合中研普华的独家研究框架,解读这份报告的核心价值。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1. 市场规模与增长动能

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

中国中性蛋白酶行业已进入“技术驱动型增长”阶段。中研普华报告指出,过去五年行业规模年均增速显著,这一增长主要得益于下游应用领域的拓展与技术升级的双重拉动。食品加工领域仍是最大需求端,烘焙、乳制品和肉制品加工企业对中性蛋白酶的需求尤为旺盛,其通过软化肉制品纤维、水解过敏原蛋白等功能,显著提升了产品附加值。生物医药领域则成为新兴增长极,中性蛋白酶在药物合成、生物制药和肿瘤靶向治疗中的应用逐步商业化,相关产品价格较工业级产品大幅提升,推动行业利润率结构性优化。

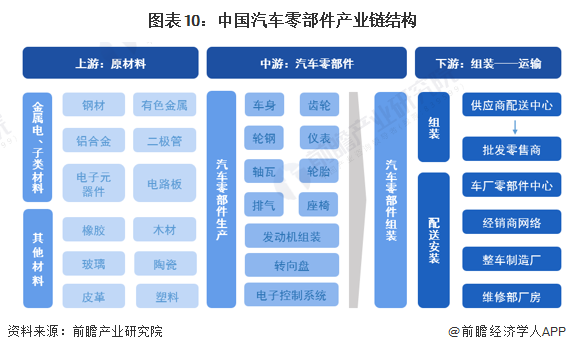

2. 产业链整合与区域集群

行业呈现“上游集中、中游分化、下游多元”的格局。上游发酵设备与菌种供应环节技术壁垒高,头部企业通过垂直整合提升效率;中游制造环节竞争激烈,本土企业通过差异化策略抢占市场;下游应用领域则因行业特性呈现高度分散化。区域分布上,江苏、山东、广东三地集中了全国大部分的生产基地,形成“长三角生物发酵基地”“环渤海医药酶集群”“粤港澳日化酶创新中心”三大产业地标。中研普华报告强调,这种区域集群效应不仅降低了物流与协作成本,更通过知识溢出效应加速了技术迭代。

3. 国际化与贸易壁垒

中国中性蛋白酶出口占比持续提升,但面临欧盟《工业酶制剂可持续性认证》等贸易壁垒。参与国际标准制定的企业正获得先发优势。例如,某企业通过ISO/TC34国际标准认证,其产品成功打入欧洲高端市场,出口单价较未认证企业高出一定比例。中研普华报告预测,到2030年,中国中性蛋白酶出口占比将进一步提升,但企业需在碳足迹核算、废弃物循环利用等方面构建绿色竞争力。

1. 基因编辑与蛋白质工程

中性蛋白酶的技术革命始于底层创新。中研普华报告披露,国内头部企业通过CRISPR基因编辑技术开发的耐高温中性蛋白酶,最适温度显著提升,已成功应用于皮革脱毛工艺,能耗大幅降低。蛋白质定向进化技术则催生了新一代低敏性酶制剂,某企业开发的低致敏性中性蛋白酶,在乳制品加工中过敏原蛋白去除率大幅提升,成功打开高端奶粉市场。这些技术突破不仅提升了产品性能,更重构了行业竞争规则——从“价格竞争”转向“技术授权与专利壁垒”。

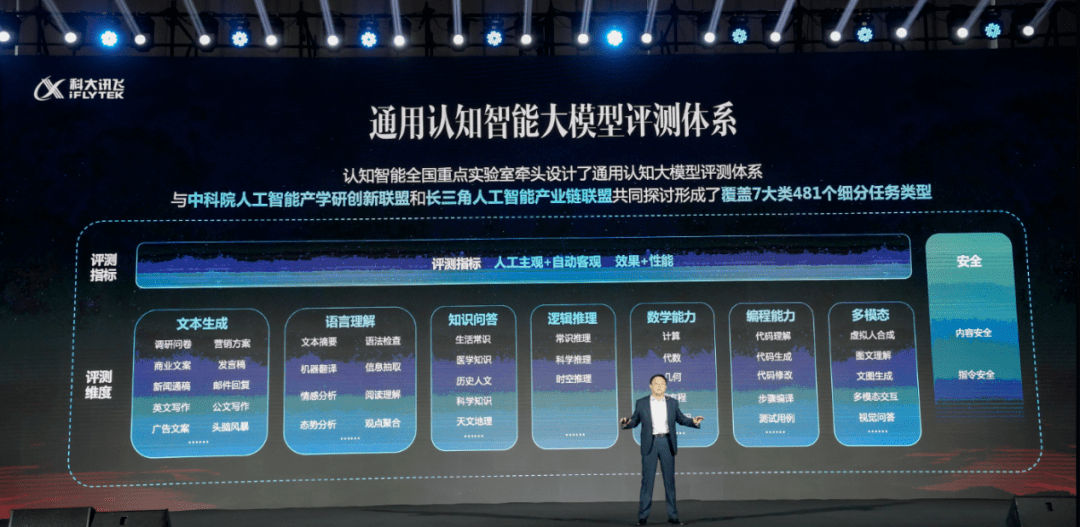

2. 人工智能与酶设计

AI技术正重塑酶制剂研发范式。中研普华报告引用行业案例:某企业利用AlphaFold2与深度学习结合,将新酶开发周期大幅缩短,成功开发出pH响应型纳米酶载体,用于肿瘤靶向治疗药物递送,相关产品已进入临床阶段。这种“计算-实验”闭环研发模式,使企业能够以更低成本探索酶分子的“暗物质空间”,为行业开辟了千亿级生物医药应用市场。

3. 绿色制造与循环经济

环保政策倒逼行业向“零碳酶制剂”转型。中研普华报告指出,新版《酶制剂生产质量管理规范》实施后,行业环保成本占比提升,但这也催生了创新机遇。例如,某企业采用固态发酵工艺生产中性蛋白酶,能耗较液态发酵降低,且更适配农业废弃物资源化利用场景,其秸秆降解酶制剂已帮助多家生物质电厂降低原料成本。另一企业开发的酶催化污泥减量化技术,在城市污水处理中的渗透率快速提升,年需求增量显著。

1. 头部企业与新势力崛起

行业集中度持续提升,CR5企业市占率大幅提升。本土企业通过并购整合加速市场集中。例如,某企业收购多家区域性酶制剂厂商,形成覆盖食品、医药、环保的全链条解决方案;另一企业则通过与跨国药企合作,获得第三代蛋白酶体抑制剂的技术授权,成功切入肿瘤治疗领域。与此同时,合成生物学初创企业正以“可编程酶元件”颠覆传统竞争格局。

2. 跨界融合与场景革命

中性蛋白酶的应用边界持续拓宽。在新能源领域,某企业利用酶促反应处理生物质原料,助力生物燃料生产,其酶制剂产品已供应多家头部能源企业;在日化领域,含中性蛋白酶的环保洗衣粉市场份额快速提升,某品牌产品通过“蛋白酶+纤维素酶”复合体系,使牛仔布水洗水耗大幅降低,成为行业标杆。中研普华报告强调,这种“酶+X”的跨界融合,正在重塑多个产业的底层逻辑。

3. 消费者需求与全生命周期管理

健康与环保意识提升推动行业向“个性化服务”演进。中研普华报告指出,企业正通过定制化酶制剂满足消费者的独特需求。例如,某企业为健身人群开发高活性蛋白水解酶,定向制备具有抗氧化功能的生物活性肽;另一企业则推出长效缓释型中性蛋白酶贴剂,用于慢性伤口愈合,临床试验显示愈合速度大幅提升。这种从“产品供应”到“健康管理”的转型,为企业开辟了高毛利市场。

1. 国家战略与产业规划

中性蛋白酶行业已成为国家生物经济战略的核心组成部分。《生物经济发展规划》明确将酶制剂列为战略方向,并提出到一定年份建成全球领先的酶技术创新中心;《“十四五”生物经济发展规划》则聚焦生物医药、生物农业、生物制造三大领域,为中性蛋白酶在靶向药物、绿色农业、环保治理中的应用提供政策背书。中研普华报告分析,这些规划不仅为行业提供了资金与税收支持,更通过“揭榜挂帅”机制加速了关键技术突破。

2. 环保法规与标准体系

“双碳”目标推动行业向绿色制造转型。环保税法》的实施使高污染企业运营成本增加,而《绿色酶制剂发展指南》则通过碳足迹核算、废弃物循环利用等指标,引导企业构建可持续生产体系。中研普华报告指出,符合欧盟REACH标准和美国TSCA标准的企业,正在通过“绿色溢价”提升产品附加值。例如,某企业通过ISO 14067碳足迹认证,其酶制剂产品出口欧洲单价提升,且获得多家国际品牌长期订单。

3. 区域政策与产业集群

地方政府通过“链长制”推动酶制剂产业集聚。例如,江苏某市建立生物发酵产业创新联盟,整合高校、科研机构与企业资源,突破酶分子改造关键技术;浙江某市则依托日化企业集群,打造全球最大的环保酶制剂生产基地,年产能达一定规模。中研普华报告建议,企业应优先布局政策红利区,通过“政策套利”降低运营成本,同时参与地方标准制定以构建竞争壁垒。

1. 技术赛道选择

中研普华报告建议重点关注三大方向:一是针对免疫蛋白酶体的特异性调控剂开发,二是基于液体活检的蛋白酶体活性动态监测系统,三是用于神经退行性疾病的脑靶向递送技术。例如,某企业开发的AI驱动酶设计平台,已将新药研发周期大幅缩短,其靶向泛素蛋白酶体通路的双功能分子已获得FDA孤儿药资格认定,潜在市场规模巨大。

2. 产业链布局逻辑

投资者应遵循“上游控菌种、中游强制造、下游拓场景”的逻辑。在上游环节,关注提供基因编辑服务的企业;在中游环节,选择具备规模化发酵能力的企业;在下游环节,布局拥有跨行业协同资源的企业。例如,某企业通过控股农业废弃物处理公司,构建“秸秆-酶制剂-生物燃料”闭环生态,单位产能利润大幅提升。

3. 风险预警与应对

行业面临技术迭代、政策变动与国际贸易三重风险。中研普华报告建议,企业应建立“技术储备池”以应对替代风险,通过参与国际标准制定降低贸易壁垒影响,同时利用绿色金融工具对冲环保政策风险。例如,某企业发行碳中和债券融资,专项用于固态发酵工艺改造,既降低了融资成本,又提前满足未来环保要求。

结语:中性蛋白酶,生物制造的“关键先生”

中国中性蛋白酶行业的崛起,既是生物技术革命的必然产物,也是绿色经济转型的微观缩影。中研普华报告通过“技术-市场-政策-资本”的四维分析框架,揭示了行业从“工具酶”到“平台技术”、从“分散竞争”到“生态协同”、从“中国制造”到“全球创新”的蜕变路径。对于投资者而言,这是一个兼具确定性增长与结构性机遇的赛道;对于从业者而言,这则是一场关于技术信仰与产业理想的长期主义实践。正如中研普华报告所言:“未来的工业竞争,本质是酶的竞争。”当基因编辑实验室与万吨级发酵罐产生共振,当农业废弃物与肿瘤靶向药物发生反应,这场由中性蛋白酶驱动的效率革命,正在重塑中国生物制造的全球坐标。

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果,可参阅中研普华产业研究院最新发布的,该报告基于全球视野与本土实践,为企业战略布局提供权威参考依据。