在自动驾驶、机器人、智慧城市等场景加速落地的今天,激光雷达作为“感知层”的核心传感器,正从专业领域走向大众视野。从机械式旋转雷达到固态阵列,从车载应用到空间测绘,激光雷达不仅是智能设备的“眼睛”,更是人工智能时代数据采集的基石。作为高精度三维感知技术的代表,该行业承载着智能驾驶安全、数字孪生构建、空间信息获取等多重使命。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、激光雷达行业市场发展现状分析

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

激光雷达行业的现代化转型,本质是技术革命与应用场景深度融合的产物。固态激光雷达技术已从实验室走向商业化,其芯片化、集成化优势,推动产品形态从“机械式”向“固态式”跃迁。某企业的全固态补盲激光雷达,通过自研芯片实现动态范围提升,抗干扰能力增强。更值得关注的是,FMCW(调频连续波)技术的突破,使激光雷达具备直接测速能力,在动态场景感知中展现独特价值。

应用场景的爆发式增长是行业现状的显著特征。在自动驾驶领域,激光雷达成为L3级以上智驾系统的标配,其三维感知能力为决策系统提供冗余信息;在机器人领域,扫地机器人、配送机器人通过激光雷达实现自主导航与避障;在测绘领域,机载激光雷达通过高精度点云数据,构建数字孪生城市的基础框架。更深远的意义在于,激光雷达正在从“专业设备”升维为“智能终端的标配传感器”,推动智能手机、AR眼镜等消费电子产品的感知升级。

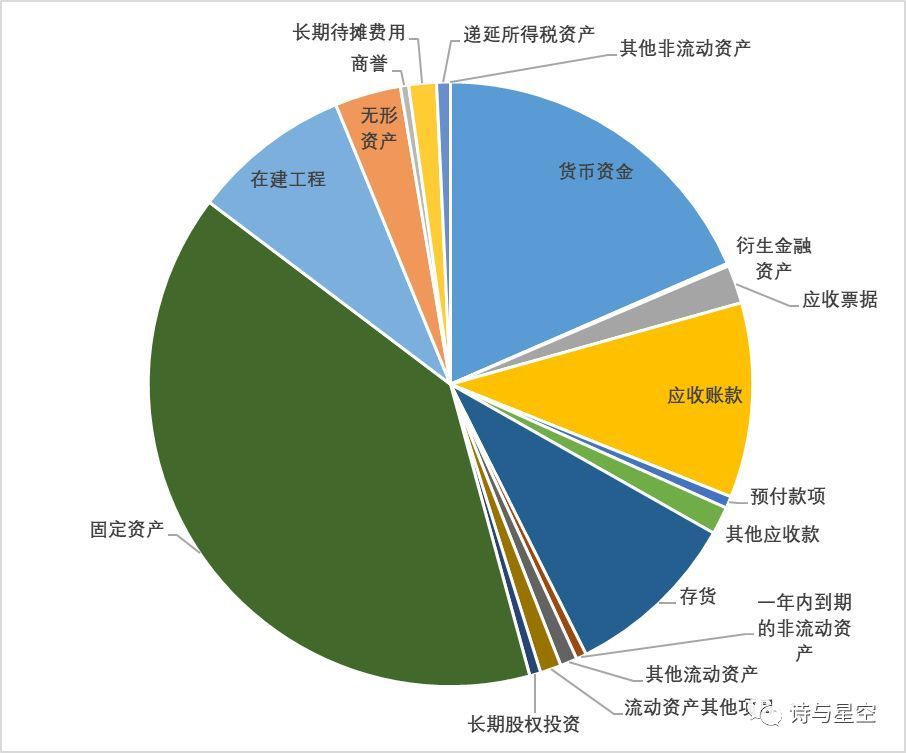

产业链生态呈现“双轮驱动”特征。上游核心元器件市场,发射模组、接收模组、扫描模组等关键部件的技术壁垒较高,某企业的VCSEL阵列芯片通过优化光束质量,提升激光雷达的探测距离。中游整机制造市场则呈现“百花齐放”态势,既有速腾聚创、禾赛科技等规模化厂商,也有聚焦细分领域的创新企业。下游应用端,车企、机器人企业、测绘机构构成多元需求主体,推动场景持续拓展。

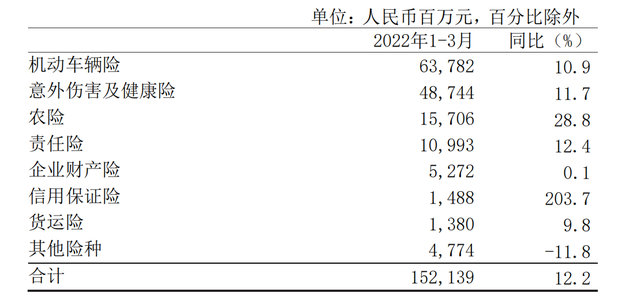

激光雷达行业市场规模保持高速增长态势。这得益于智能驾驶理念的普及、技术成本的指数级下降以及商业化进程的加速。全球市场规模持续扩大,预计未来几年将保持稳定的增长趋势。中国市场的增速尤为显著,车载激光雷达市场规模不断扩大,预计未来几年将达到新的高度。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

区域市场呈现“梯度发展”格局。长三角、珠三角地区凭借经济活力与产业基础,占据市场份额,其中某市年度激光雷达产业投资超百亿元,重点投向车载雷达、芯片研发等领域。中西部地区通过政策激励与基建投资实现跨越式发展。武汉依托“光谷”产业集群,布局激光雷达核心器件研发,带动周边产业链协同。区域协同效应逐步显现,京津冀、长三角、成渝等城市群通过自动驾驶示范区、智慧城市项目,促进要素自由流动。

竞争格局呈现“强者恒强”与“专精特新”并存态势。头部企业凭借技术积累与渠道优势,承接车企定点项目,形成品牌壁垒。中小企业则聚焦细分领域,在补盲雷达、测绘雷达等赛道形成差异化优势。更值得关注的是,跨界融合催生新势力,如消费电子企业通过自研激光雷达,构建“传感器+算法”一体化方案。

技术融合将成为产业升级的核心驱动力。多传感器融合将推动激光雷达从“单一感知”向“多维感知”跃迁,通过与摄像头、毫米波雷达的深度融合,构建环境感知的冗余系统。某车企的自动驾驶方案,通过激光雷达与视觉算法的协同,实现城市NOA(导航辅助驾驶)的落地。更前瞻的技术如光子芯片激光雷达,正在探索集成化、低功耗的感知方案,为消费电子市场提供基础设施。

应用场景将呈现“两极延伸”趋势。向上游延伸,激光雷达将深度融入机器人产业,通过高精度建图与定位,推动人形机器人、工业机器人的智能化升级。向下游延伸,则推动智慧城市、智能交通等场景的落地,如通过路侧激光雷达构建全息感知路口,实现车路协同。这种“感知-决策-执行”闭环的形成,将重构智能系统的价值链条。

全球化布局将成为市场拓展的战略支点。随着“一带一路”倡议深入实施,中国激光雷达企业正加速“出海”,在东南亚、欧洲等市场建立本地化服务网络。本土化运营能力成为关键,企业需建立属地化合规体系、培养跨文化技术团队,以应对不同市场的监管差异。更深远的意义在于,通过参与全球自动驾驶标准制定,推动中国技术标准与国际接轨,构建全球竞争力。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。