前言

过敏性疾病已成为全球第六大慢性疾病,其发病率持续攀升与环境污染、生活方式改变等因素密切相关。中国作为人口大国,过敏性疾病患者规模已突破4亿,推动抗过敏药市场进入高速增长期。

一、行业发展现状分析

(一)政策驱动与市场需求共振

近年来,中国政府通过《“健康中国2030”规划纲要》《药品管理法》修订等政策,明确将过敏性疾病防治纳入重点任务,并加速创新药审评审批。根据中研普华研究院《》显示:2025年医保目录新增7种抗过敏药,覆盖儿童专用剂型与生物制剂,患者自付比例降至30%以下。与此同时,基层医疗市场扩容成为核心增长点,县域医院抗过敏药采购量预计年增30%,推动市场渗透率持续提升。

(二)技术革新引领产业升级

生物制剂与靶向治疗技术突破成为行业核心驱动力。IgE抑制剂(如奥马珠单抗)、IL-4Rα单抗(如度普利尤单抗)等生物药全球渗透率已达15%,中国正加速临床试验与引进。此外,联合疗法(如抗组胺药+鼻用激素)成为临床主流,可提升疗效30%并降低复发率。数字化医疗技术(如AI辅助过敏原检测)已进入三甲医院试点,显著提升诊疗效率。

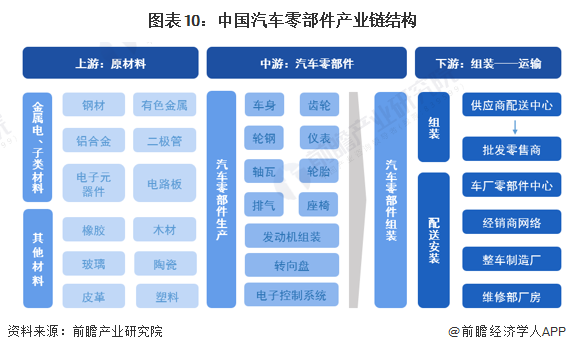

(三)产业链协同效应增强

上游原料药国产化率超70%,成本优势凸显;中游企业加速创新药布局,恒瑞医药、信达生物等本土企业通过仿制药一致性评价及改良型新药抢占市场;下游渠道多元化,电商平台占比从2023年的23%攀升至2025年的41%,O2O模式实现24小时即时配送。

二、竞争格局分析

(一)市场集中度持续提升

外资药企(如赛诺菲、诺华)凭借原研药占据高端市场50%以上份额,但本土企业通过差异化竞争加速崛起。恒瑞医药、华润三九等企业通过缓释剂型、儿童专用剂型等改良型新药,在中端市场形成突破,2023年TOP10本土企业营收增速超20%。政策层面,带量采购推动行业集中度提升,2025年TOP5企业市场份额预计突破65%。

(二)创新药企与跨国巨头博弈加剧

生物类似药成为竞争焦点。2026年全球将有12款抗IgE生物类似药进入临床,倒逼原研药企加速技术迭代。与此同时,本土企业通过“产学研医”合作模式强化研发能力,例如信达生物IL-4Rα单抗的获批上市,标志着中国生物药在过敏领域实现“零的突破”。

(三)区域市场分化明显

长三角、珠三角、京津冀等东部沿海地区仍为消费主力,但中西部地区增速领先。随着基层医疗能力提升及医保报销比例扩大,县域市场成为增量核心。此外,宠物过敏用药等新兴细分领域崛起,2023年市场规模约12亿元,预计2030年突破50亿元。

(一)需求端:结构化升级趋势显著

人群分化:儿童与老年人群过敏发病率分别达28%和15%,推动儿科与老年用药需求激增。

消费升级:患者对副作用小、依从性高的新型药物(如鼻喷雾剂、透皮贴片)支付意愿增强,生物制剂市场份额预计从2025年的12%提升至2030年的28%。

预防需求:环境过敏原监测与大数据结合催生预防性用药市场,2030年规模预计达60亿元。

(二)供给端:创新驱动产能优化

产能布局:头部企业通过MAH制度优化产能配置,2025年行业产能利用率达87.5%,仿制药一致性评价推动质量升级。

技术壁垒:生物制剂生产需符合GMP标准的特色原料药,环保政策趋严下,合规企业估值溢价率预计达20%-30%。

供应链安全:国际供应链波动促使企业加强本土化布局,华海药业等企业通过ANDA授权切入欧美市场。

四、行业发展趋势分析

(一)精准医疗与个性化用药成主流

基因检测、免疫检测技术普及推动个性化治疗方案落地。例如,通过CRISPR-Cas9技术修正过敏相关基因突变,或基于生物标志物的靶向治疗(如IL-5/IL-13通路拮抗剂),可显著提升疗效并减少副作用。

(二)跨界融合拓展产业边界

医工结合:AI辅助药物设计、数字化疗法平台(如过敏管理APP)成为创新热点,2023年该领域融资总额超45亿元。

产业协同:药企与健康管理机构合作推出“药物+服务”套餐,或与电商平台共建线上处方流转系统,提升患者用药依从性。

(三)国际化竞争与合作深化

本土企业通过“license-in+license-out”模式加速全球布局。例如,迈威生物将生物类似药海外权益授权给国际药企,实现技术输出与收益共享。同时,FDA“加速审批计划”与EMA“优先审评通道”为中国创新药出海提供政策支持。

(一)核心赛道选择

生物类似药与创新药:重点关注IgE/IL-4Rα靶点药物研发企业,以及具备改良型新药(如长效制剂、儿童剂型)开发能力的本土龙头。

数字化医疗:投资AI过敏原预测系统、智能用药监测设备等领域,例如AllergenAI等初创企业估值两年内增长300%。

原料药产业链升级:布局符合环保标准的特色原料药企业,或通过绿色债券融资支持清洁生产技术改造。

(二)风险对冲策略

政策合规:建立欧盟MDR认证、FDA突破性疗法认定等国际标准应对体系,降低市场准入风险。

供应链韧性:通过多元化采购、战略储备等方式平抑原料药价格波动(如2024年氯雷他定原料药价格同比上涨42%)。

研发分散化:采用“双轨制”投资,在成熟市场配置跨国药企债券,在成长型市场侧重Pre-IPO阶段创新药企。

(三)长期价值布局

基层市场渗透:通过DTP药房、县域医共体等渠道下沉,抢占增量市场先机。

生态体系构建:围绕过敏性疾病全周期管理,整合诊断、治疗、康复资源,打造闭环服务模式。

ESG投资:优先支持低碳生产、患者援助计划(PAP)等社会责任项目,提升品牌长期价值。

如需了解更多抗过敏药行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。