图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言:知识产权保护在创新经济中的战略地位

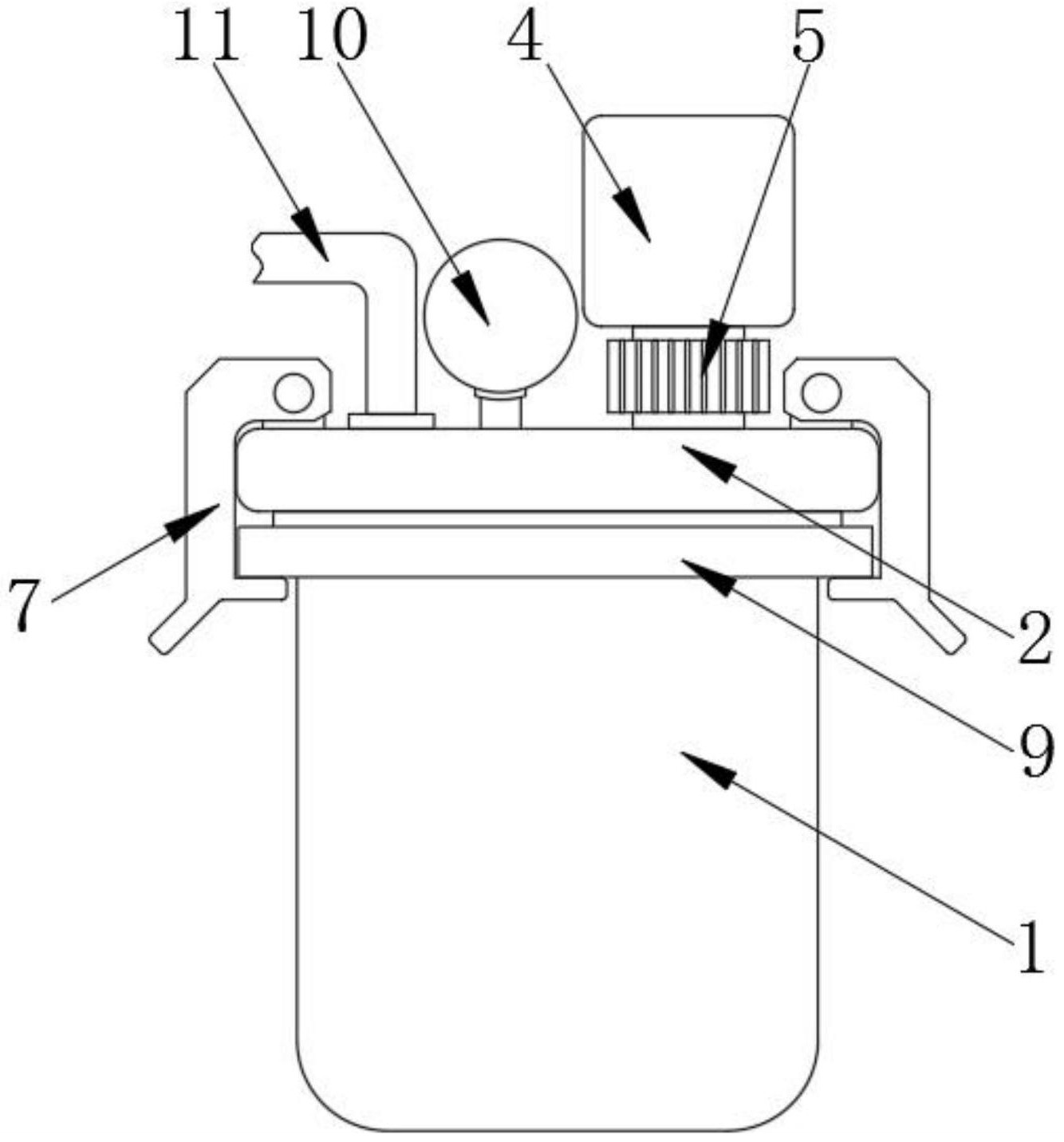

知识产权保护行业正经历前所未有的变革与扩张。随着全球创新格局深度调整与数字技术迅猛发展,知识产权已从单纯法律概念转变为衡量国家创新能力与企业核心竞争力的关键指标。2024年,中国授权发明专利达104.5万件,核准注册商标478.1万件,登记著作权1063.1万件,三项数据均创历史新高。这反映出中国创新生态系统蓬勃发展与知识产权保护意识显著提升。

全球范围内,知识产权保护行业呈现“技术驱动”与“规则重构”的双重特征。一方面,人工智能、区块链等前沿技术正彻底改变知识产权创造、保护、管理和运用的全流程;另一方面,各国对数据主权、技术安全的重视催生知识产权国际规则重构。特别是在中美科技竞争背景下,知识产权已成为大国博弈的重要战场。2024年,中国企业在美专利诉讼案件同比增长32%,跨境知识产权纠纷呈现常态化趋势。

市场现状分析:技术革命与规则重构共舞的新纪元

知识产权保护行业正经历由AI技术引领的深刻变革,市场格局呈现“金字塔”式分层特征。根据中研普华研究院《》显示,2024年全球知识产权服务市场规模达3917亿美元,预计到2030年将增长至6119亿美元,年均复合增长率(CAGR)为6.8%。中国市场表现更为强劲,2024年市场规模已达约3500亿元人民币,预计2030年将突破7000亿元大关,年均增速达12.3%。这一快速增长态势背后,是技术创新、政策支持和商业觉醒的三重驱动。

全球市场格局与竞争态势

全球知识产权保护市场呈现明显区域分化特征。北美地区凭借成熟法治环境和强大科技创新能力,继续占据全球最大市场份额,2024年占比达38.2%;欧洲市场以严格保护制度和统一专利法院等创新机制紧随其后,占比27.5%;亚太地区则是最具活力的增长极,其中中国贡献了亚太区增量的72%。从竞争格局看,全球TOP10知识产权服务机构市场份额不足15%,市场高度分散但整合加速。Clarivate(科睿唯安)、Anaqua(安诺)等国际巨头通过并购扩张巩固领先地位,而中国本土机构如超凡、华进等则凭借本土化服务和高性价比迅速崛起。

中国市场呈现“大而不强”的典型特征。截至2024年底,中国专利代理机构数量超3万家,但年营收超10亿元的不足20家。这种碎片化格局一方面导致服务质量参差不齐——76%的中小企业存在专利撰写质量不达标问题,维权败诉率高达63%;另一方面也孕育着巨大整合机遇,预计到2030年,行业将出现3-5家营收超百亿元的综合性知识产权服务集团。

技术驱动的行业变革

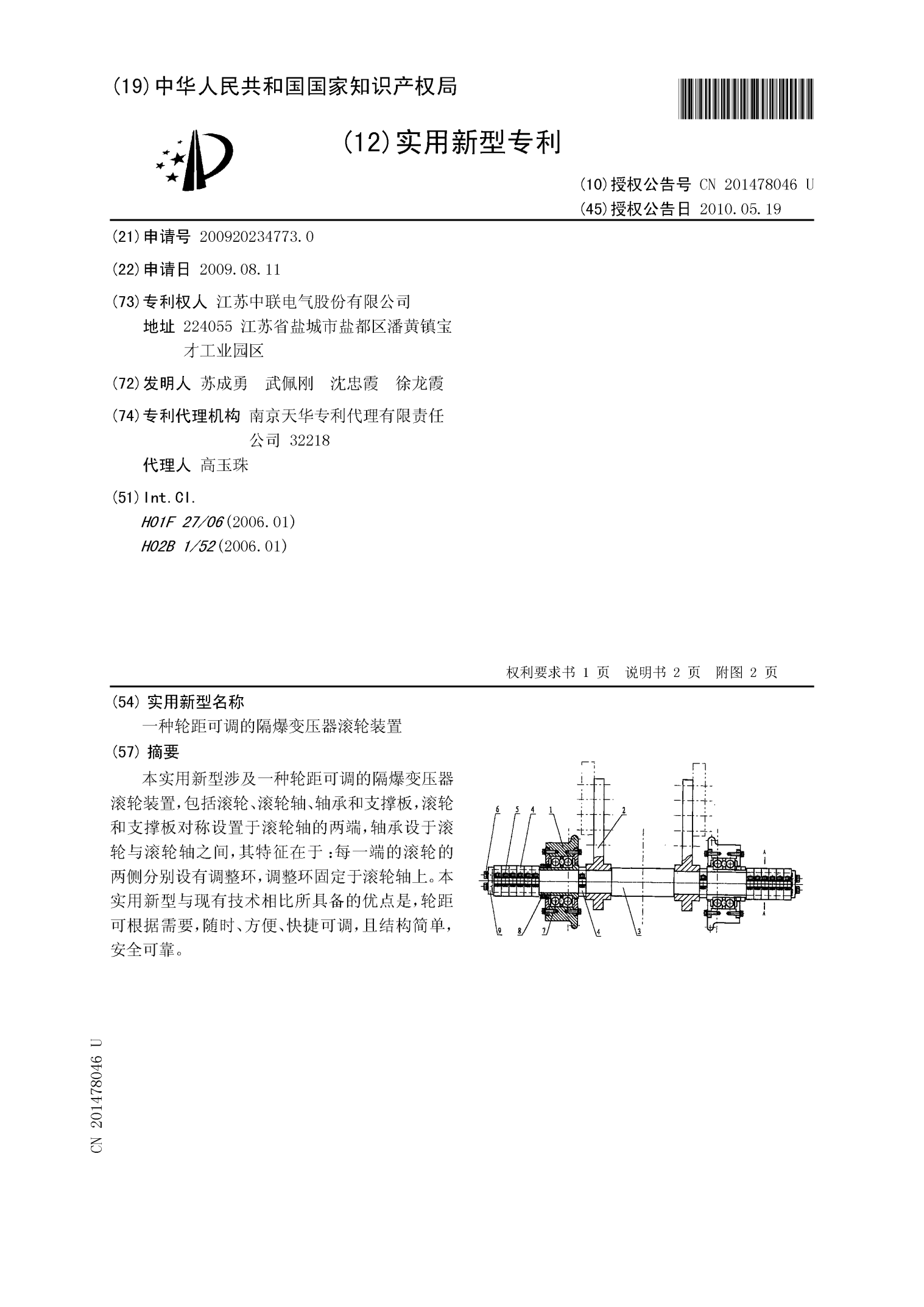

AI技术正在重塑知识产权服务各个环节。智慧芽推出的PatentGPT使专利分析报告生成效率提升10倍,合享智慧的incoPat全球专利数据库覆盖120个国家数据,使专利无效检索效率提升8倍。这些技术突破不仅大幅降低服务成本,更创造了全新商业模式。2024年,全球AI相关专利申请量达210万件,中国占比达39%,其中生成式AI专利年增长率高达45%。DeepSeek文生图模型侵权案(赔偿额870万美元)等标志性事件,使“AI生成内容版权归属”成为全球法律界焦点,直接催生AI版权认证等新兴服务赛道。

区块链技术在知识产权确权领域展现出巨大潜力。蚂蚁链的专利确权系统使登记时间从传统方式的3个月缩短至7天,浙江数据知识产权登记平台登记量已突破10万件。这种技术赋能的效率革命正在重构行业基础设施,为数据资产化奠定基础。2024年,中国数据知识产权登记量达15.6万件,预计2030年将突破百万件,带动数据交易市场规模超万亿元。

细分领域发展差异

专利保护领域呈现“量质齐升”态势。2024年中国发明专利有效量达568.9万件,同比增长14.0%。特别值得关注的是,高价值专利占比持续提升,科创板企业平均有效专利数达158件,较2019年增长2.3倍。从技术领域看,人工智能、生物医药、集成电路和新能源成为专利布局热点,这四个领域合计占新增专利申请量的52%。

商标保护方面,中国有效注册商标量达4977.7万件,同比增长7.9%。随着品牌经济崛起,商标维权案件数量激增,2024年全国检察机关受理审查起诉侵犯商标权类犯罪占比达81%。跨境电商的蓬勃发展使国际商标布局成为企业刚需,中国马德里商标国际注册申请量稳居世界第三。

著作权保护进入数字内容爆发期。2024年中国著作权年登记总量达1063.06万件,同比增长19.13%。网络文学、短视频、游戏等数字内容产业的繁荣,使版权保护面临新挑战——利用深度链接、网络爬虫等技术手段的侵权案件层出不穷,占新类型知识产权案件的68%。

表1:2024年中国知识产权主要数据指标

(数据来源:中研普华整理)

影响因素分析:政策、技术与商业的三重共振

政策东风:制度红利持续释放

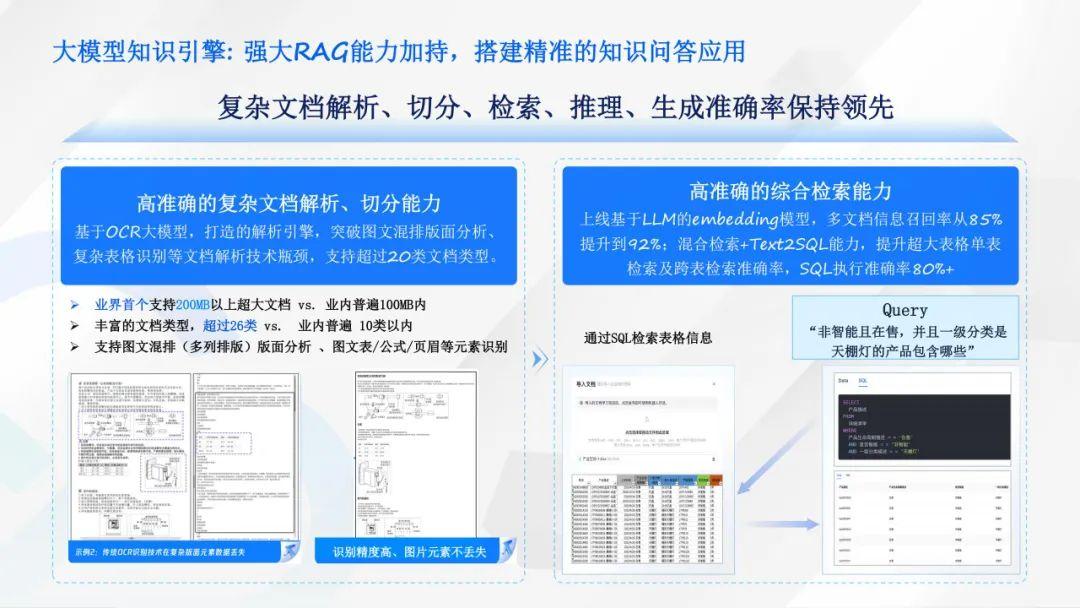

全球范围内,知识产权政策正经历战略性调整。中国《知识产权强国建设纲要(2025-2030)》将专利密集型产业增加值占比目标提升至15%,直接催生百万亿级产业赋能市场。这一纲领性文件与《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》形成政策接力,构建覆盖创造、保护、运用、服务、国际合作的全链条制度体系。2025年启动的“蓝天”专项整治行动,着重打击异常专利申请、无资质代理等乱象,标志着行业监管进入精细化阶段。

国际政策层面,RCEP知识产权章节的实施为中国企业“出海”提供制度保障。中国贸促会专利商标事务所等机构积极参与规则制定,帮助企业构建“一带一路”服务网络。与此同时,中美欧在标准必要专利(SEP)、数据跨境流动等领域的规则博弈日益激烈,2024年中国企业在美专利诉讼案件同比增长32%,凸显跨境知识产权布局的战略价值。

司法保护力度持续增强。2024年,全国检察机关共受理审查逮捕侵犯知识产权犯罪13486人,受理审查起诉33805人,同比分别上升5.9%和10.2%。最高检设立的首批60名技术调查官覆盖机械、电子信息、生物等多个领域,为复杂技术事实认定提供专业支持。北京检察机关通过AI法律监督模型整合300余万条数据,推动打掉售假窝点102个,展示技术赋能司法保护的巨大潜力。

技术突破:基础设施重构与效率革命

人工智能正深度重构知识产权服务价值链。从专利检索、侵权监测到价值评估,AI技术的渗透使传统服务效率提升5-10倍。智慧芽的PatentGPT可实现专利分析报告自动生成,合享智慧的incoPat数据库已覆盖120个国家专利数据。拥有自主知识产权分析工具的企业,客户留存率较行业平均高出35个百分点,技术壁垒正成为行业分水岭。

区块链技术解决了知识产权确权中的信任难题。蚂蚁链的专利确权系统将登记时间从3个月压缩至7天,浙江数据知识产权登记平台累计登记量突破10万件。这种不可篡改、全程留痕的特性,特别适用于版权保护、商业秘密存证等场景,为知识产权资产化提供技术基础。2024年,全球区块链+知识产权项目融资额同比增长240%,显示资本市场对这一融合方向的强烈看好。

大数据分析赋能知识产权战略决策。基于专利引用网络、诉讼数据库、技术生命周期等多元数据,企业可更精准评估技术价值、识别侵权风险和规划研发路线。中研普华研究显示,采用大数据分析工具的企业,其专利布局精准度提升40%,无效专利比例下降28%。北京市检察机关构建的“接诉即办”机制,正是通过分析300余万条投诉数据,实现侵权行为精准打击。

商业觉醒:从成本中心到价值引擎

科创板的设立使知识产权完成从“法律资产”到“资本硬通货”的蜕变。2024年科创板企业平均有效专利数达158件,较2019年增长2.3倍,专利质量与市值呈现显著正相关。这种市场认可直接催生专利运营新模式——华进联合专利商标代理公司年运营专利超2万件,通过许可、转让、作价入股等方式实现知识产权价值最大化。

企业国际化战略推动跨境服务需求激增。金杜律师事务所通过“海外分所+本土团队”模式,在硅谷、慕尼黑等地设点,使跨境案件处理周期缩短40%。中国专利代理(香港)有限公司已在12个海外城市设立办事处,构建覆盖主要经济体的服务网络。这种全球化布局不仅服务于中国企业“走出去”,也为外资企业进入中国市场提供双向通道。

行业融合催生专业化服务新赛道。柳沈律师事务所半导体专利团队创收占比达45%,显示深耕垂直领域的技术服务价值。生物医药、新能源、人工智能等高技术密度行业,对“技术+法律”复合型人才需求尤为迫切,当前人才供需比已达1:8。这种结构性缺口促使企业与高校合作开展定向培养,如北京大学国际知识产权研究中心与多家律所建立的联合培养机制。

未来预测分析:结构性机会与颠覆性图景

市场规模与增长赛道

AI专利将成为增长最快的细分领域。预计到2030年,全球AI相关专利申请量将达500万件,中国占比提升至42%,其中生成式AI专利年增45%。AI技术的广泛应用将催生两大新兴市场:一是AI生成内容版权认证,规模预计达800亿元;二是AI专利分析工具,年复合增长率28%。这些领域将诞生一批估值超百亿元的专精特新企业。

跨境维权服务市场将迎来爆发式增长。受地缘政治影响,中国企业海外知识产权布局加速,预计2030年跨境维权服务市场规模将突破2000亿元,年复合增长率25%。欧洲(德国、法国)和东南亚(新加坡、越南)将成为中国企业的两大布局重点,形成“双枢纽”战略格局。专业服务机构将通过“海外分所+本土团队”模式构建全球服务能力,头部机构海外收入占比将超30%。

数据知识产权是潜力巨大的蓝海市场。随着数据要素市场化配置改革深入,数据知识产权登记量2030年将突破百万件,带动数据交易市场规模超万亿。数据资产评估、数据合规审查、数据跨境流动管理等新兴服务将迅速崛起,形成知识产权服务的新增长极。浙江、北京、广东等地率先建立的数据知识产权登记平台,已展现出明显的先发优势。

行业格局演变路径

市场集中度将显著提升,呈现“强者恒强”的马太效应。预计到2030年,行业将诞生3家营收超50亿美元的跨国机构,同时超60%的中小机构面临转型或被并购。这一整合过程将沿三个维度展开:横向整合(同业并购)、纵向整合(上下游延伸)和斜向整合(跨领域融合)。拥有自主AI工具、全球服务网络和垂直行业知识的综合服务商将成为最大赢家。

服务模式将发生根本性变革。传统的“确权-维权”线性服务链将进化为“数据-决策-运营”的闭环生态系统。专利运营平台、知识产权证券化、专利保险等创新模式将日益普及,使知识产权从静态资产变为流动资本。华进联合等先行者已实现年运营专利超2万件,这一数字到2030年有望增长5倍。

区域发展差异将进一步扩大。长三角、粤港澳大湾区和京津冀将形成三大知识产权服务集群,集中全国70%的高端服务资源和90%的跨境业务。中西部地区则聚焦特色产业,如湖北的光电子、四川的航空航天等,形成“专业深耕”的差异化竞争优势。这种区域分工将推动全国知识产权服务体系的优化升级。

颠覆性创新图景

AI专利银行将重构技术交易生态。通过智能匹配买卖双方,专利交易将像股票一样实时成交,流动性提升10倍以上。这种平台化模式不仅降低交易成本,更能通过大数据分析发现潜在技术组合,催生跨界创新。预计到2030年,30%的专利交易将通过AI平台完成,形成千亿级市场。

元宇宙法庭将革新纠纷解决机制。VR技术重构庭审场景,使跨境诉讼成本降低80%。数字孪生技术可实时还原侵权现场,AI法官助手能快速检索类似判例,大幅提升审判效率。北京、上海、深圳将率先试点“元宇宙知识产权法庭”,处理涉及AI生成内容、NFT数字艺术品等新型案件。

气候专利池加速绿色技术扩散。为实现碳中和目标,全球将形成多个清洁技术专利交叉许可联盟,成员间共享超50万件绿色专利。这种合作机制既能避免重复研发,又能加快技术产业化,预计可使清洁能源技术普及速度提升30%。中国在光伏、储能等领域的专利优势将使其在气候专利池中扮演关键角色。

如需了解更多知识产权保护行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。