2025年旅游景区行业深度调研及投资风险分析

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是指依托自然景观、人文历史、民俗风情等旅游资源,通过规划、开发、管理和运营,为游客提供观光游览、休闲度假、文化体验等服务的综合性产业。国内旅游市场的复苏和人们出游热情的高涨,旅游景区行业市场规模不断扩大。游客对旅游产品的品质、体验和服务要求越来越高,推动了旅游景区行业向高端化、个性化方向发展。例如,沉浸式旅游项目、文化体验活动等受到游客的广泛欢迎。

一、行业现状与市场动态

1. 市场规模与增长

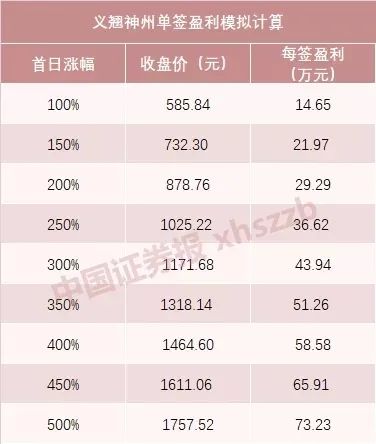

2025年中国旅游景区行业延续疫后复苏态势,国内旅游市场呈现强劲增长。根据华经情报网数据,2024年国内旅游人数达45.6亿人次,旅游收入突破5.2万亿元,预计2025年将分别增长至48.3亿人次和5.8万亿元。海南等热门省份的景区接待量年均增速超过15%,成为区域经济增长的重要引擎。

2. 政策与监管环境

政策层面,国家持续推进《国民旅游休闲纲要》落地,强调文旅融合与低碳发展。同时,景区门票定价机制进一步规范,多地试点“预约制”管理以优化游客体验。但政策调整(如环保限流、土地审批趋严)可能对部分景区扩建构成约束。

3. 竞争格局

行业集中度提升,头部企业通过并购整合资源。2024年A级景区中,5A级占比仅3%,但贡献了超40%的营收。自然景区(如黄山、九寨沟)与人文景区(如故宫、兵马俑)仍为核心吸引力,而主题公园(如上海迪士尼、北京环球影城)和生态旅游项目增速领先。

二、供需分析

1. 需求侧驱动因素

消费升级:游客从“观光游”向“体验游”转型,红色旅游、工业旅游等细分市场年均增长率达20%。

人口结构变化:Z世代成为消费主力,推动“网红打卡地”“夜经济”等新业态崛起。

交通便利性:高铁网络覆盖扩大,2025年高铁旅游线路占比将超60%,缩短了客源地与景区的时间距离。

2. 供给侧挑战与机遇

资源开发瓶颈:优质自然资源(如湖泊、森林)开发接近饱和,部分景区面临生态承载力压力。

智慧化转型:5G、AI技术应用加速,2024年60%的4A级以上景区实现“无感入园”和智能导览,提升运营效率。

多元化收入模式:门票收入占比下降至50%以下,二次消费(文创产品、沉浸式演出)成为增长点。

三、产业链结构

据中研普华产业研究院显示:

1. 上游:资源与基础设施

资源供应:依赖自然与文化资源禀赋,地方政府通过特许经营授权开发。

配套服务:交通(如航空、铁路)、住宿(高端酒店与民宿)和餐饮构成核心支持。

2. 中游:景区开发与运营

开发模式:PPP模式广泛应用,但投资回收周期长(平均8-10年),对资金链要求高。

运营主体:国企主导(如华侨城、中青旅)与民营资本(如复星旅文)并存,外资在主题公园领域占比提升。

3. 下游:渠道与营销

传统渠道:旅行社团队游占比降至30%,自由行占比超60%。

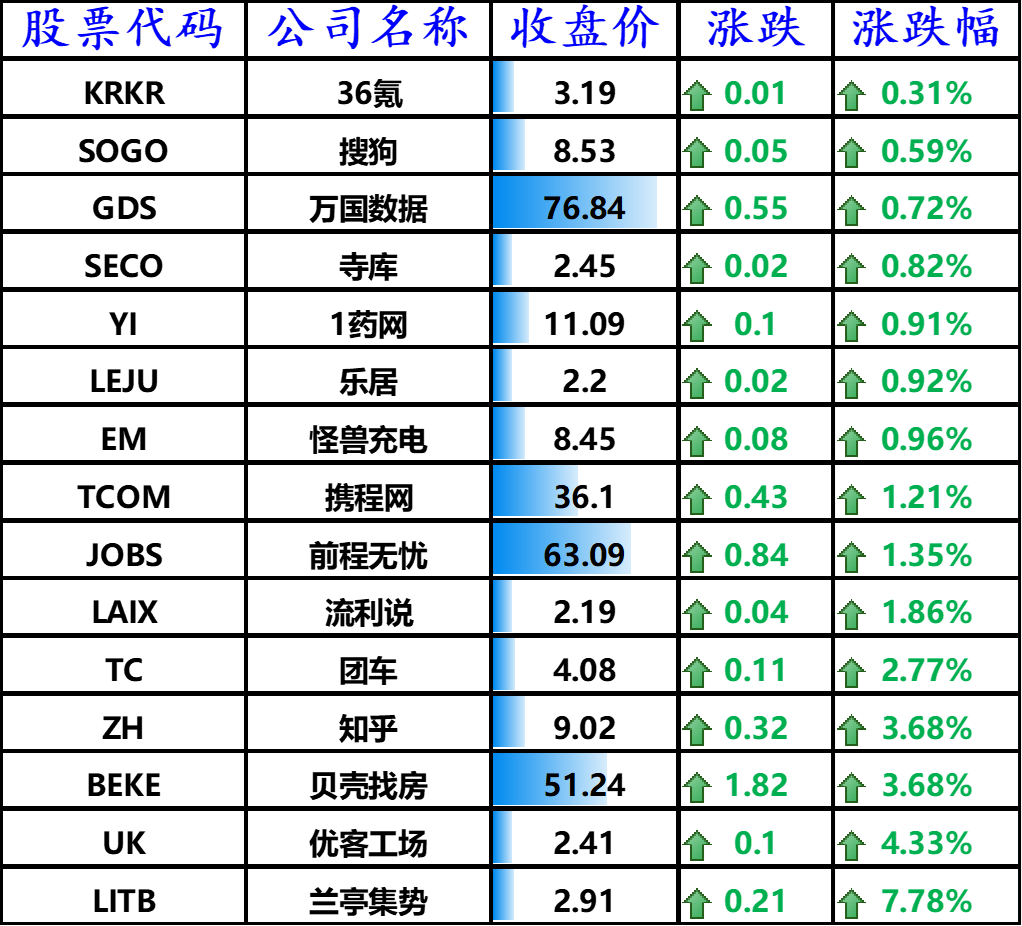

数字化渠道:OTA平台(携程、同程)与短视频营销(抖音、小红书)成为流量入口,2024年线上预订渗透率达75%。

四、投资风险分析

1. 政策与法规风险

环保政策趋严可能限制景区扩建,如自然保护区内的项目审批难度加大。

地方财政压力导致部分文旅补贴缩减,影响中小景区融资。

2. 市场与竞争风险

同质化竞争加剧,部分低品质仿古小镇、主题公园面临客源流失。

消费者偏好快速变化,新兴业态(如虚拟现实景区)对传统景区形成替代压力。

3. 运营与管理风险

自然灾害(如地震、洪水)对山区景区构成直接威胁,2024年因气候原因闭园的景区损失超10亿元。

人才短缺问题突出,尤其是复合型管理人才和技术型服务人员。

4. 财务与融资风险

重资产模式下负债率高企,部分企业资产负债率超70%,偿债压力显著。

中小景区融资渠道有限,依赖非标债务,利率波动可能引发流动性危机。

五、投资策略建议

1. 重点领域

细分赛道:生态旅游、康养旅游、研学旅游等政策支持方向。

区域布局:中西部地区(如云南、四川)资源禀赋优厚,开发潜力大。

2. 风险对冲

通过保险产品覆盖自然灾害风险,并探索资产证券化(如REITs)盘活存量资产。

与科技企业合作,推动“景区+元宇宙”等创新模式,增强抗周期能力。

3. 长期价值锚点

ESG指标:低碳运营(如光伏供电、零排放交通)成为资本评估的重要维度。

品牌IP化:打造独有文化符号(如故宫文创),提升用户粘性与溢价空间。

在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的。