金属制品行业是指以金属为主要原料,通过一系列加工、成型和处理工艺制造出各类金属产品的行业。该行业是国民经济建设中的关键基础材料工业,产品广泛应用于建筑、交通、汽车、铁路、水利、能源、电力等多个领域。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

中国金属制品行业作为国民经济的基础性产业,历经数十年发展,已形成涵盖钢铁、有色金属、精密加工等领域的完整产业链。自改革开放以来,行业通过技术引进与自主创新,逐步从劳动密集型向技术密集型转变。近年来,随着“中国制造2025”等国家战略的推进,金属制品在建筑、汽车、新能源、航空航天等领域的应用不断深化,市场规模持续扩大。然而,行业也面临资源约束、产能结构性过剩、环保压力等挑战,转型升级需求迫切。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(一)市场需求驱动因素分析

1、基础设施建设与城镇化加速

国内城镇化率提升带动建筑用钢材、金属管道、装饰材料需求增长。高铁、桥梁、地下管廊等大型项目对高强度、耐腐蚀金属制品的需求显著增加。同时,老旧小区改造及新农村建设进一步释放了金属门窗、五金配件等产品的市场潜力。

2、制造业升级与新兴领域需求

汽车轻量化趋势推动铝合金、镁合金等高附加值材料的应用;新能源产业中,光伏支架、风电塔筒等金属结构件需求激增;半导体、医疗器械等高端领域对精密金属零部件的技术要求提升,驱动行业向高精度、高性能方向转型。

3、消费升级与个性化需求

家居装饰、智能家电等领域对金属制品的审美与功能性要求提高。例如,不锈钢厨具、定制化金属家具等产品因兼具耐用性与设计感,成为消费升级中的热门品类。

(二)市场结构特征与区域分布

1、产品结构分层明显

行业呈现“金字塔”结构:低端产品如普通紧固件、铸件等产能过剩,竞争激烈;中端产品如汽车零部件、工程机械配件逐步实现国产替代;高端产品如航空航天钛合金构件、超导材料仍依赖进口,技术壁垒较高。

2、区域集聚效应突出

长三角、珠三角地区依托完善的产业链和出口优势,成为金属制品生产与出口核心区。中西部地区凭借资源与政策红利,加速承接产业转移,形成以武汉、重庆为中心的金属加工集群。区域间分工协作增强,但同质化竞争问题亟待解决。

据中研产业研究院分析:

当前,中国金属制品行业正处于从规模扩张向质量提升的关键阶段。一方面,传统产能过剩与环保压力倒逼企业淘汰落后工艺,推动绿色制造;另一方面,国际市场竞争加剧,贸易壁垒与技术封锁对高端产品出口形成制约。在此背景下,行业需通过技术创新与模式变革突破瓶颈:

技术路径:加快智能化改造,推广3D打印、精密铸造等先进工艺,提升产品一致性。

产业链协同:深化与上下游合作,如与矿业企业共建绿色供应链,与汽车厂商联合研发轻量化材料。

市场策略:发力跨境电商与海外仓建设,拓展“一带一路”新兴市场,分散贸易风险。

(三)竞争格局与头部企业动向

1、市场集中度逐步提升

行业CR10(前10家企业市场份额)近五年提升,龙头企业通过并购重组扩大规模优势。例如,宝钢金属通过整合区域产能,布局新能源汽车铝材赛道;中信戴卡深耕轮毂制造,全球市场份额突破20%。

2、差异化竞争策略

中小企业聚焦细分领域:如浙江永康的五金工具产业集群以高性价比占据全球中低端市场;广东阳江的刀剪制品依托非遗工艺打造高端品牌,利润率显著高于行业均值。

3、国际竞争与合作

海外巨头如浦项制铁、奥托昆普通过合资建厂进入中国市场;本土企业如南山铝业则通过收购海外矿产与研发中心,增强资源与技术掌控力。

1、绿色化与循环经济

“双碳”目标下,短流程炼钢、废金属再生利用技术加速普及。预计至2030年,再生金属占比将从目前的20%提升至40%,推动行业能耗强度下降30%以上。

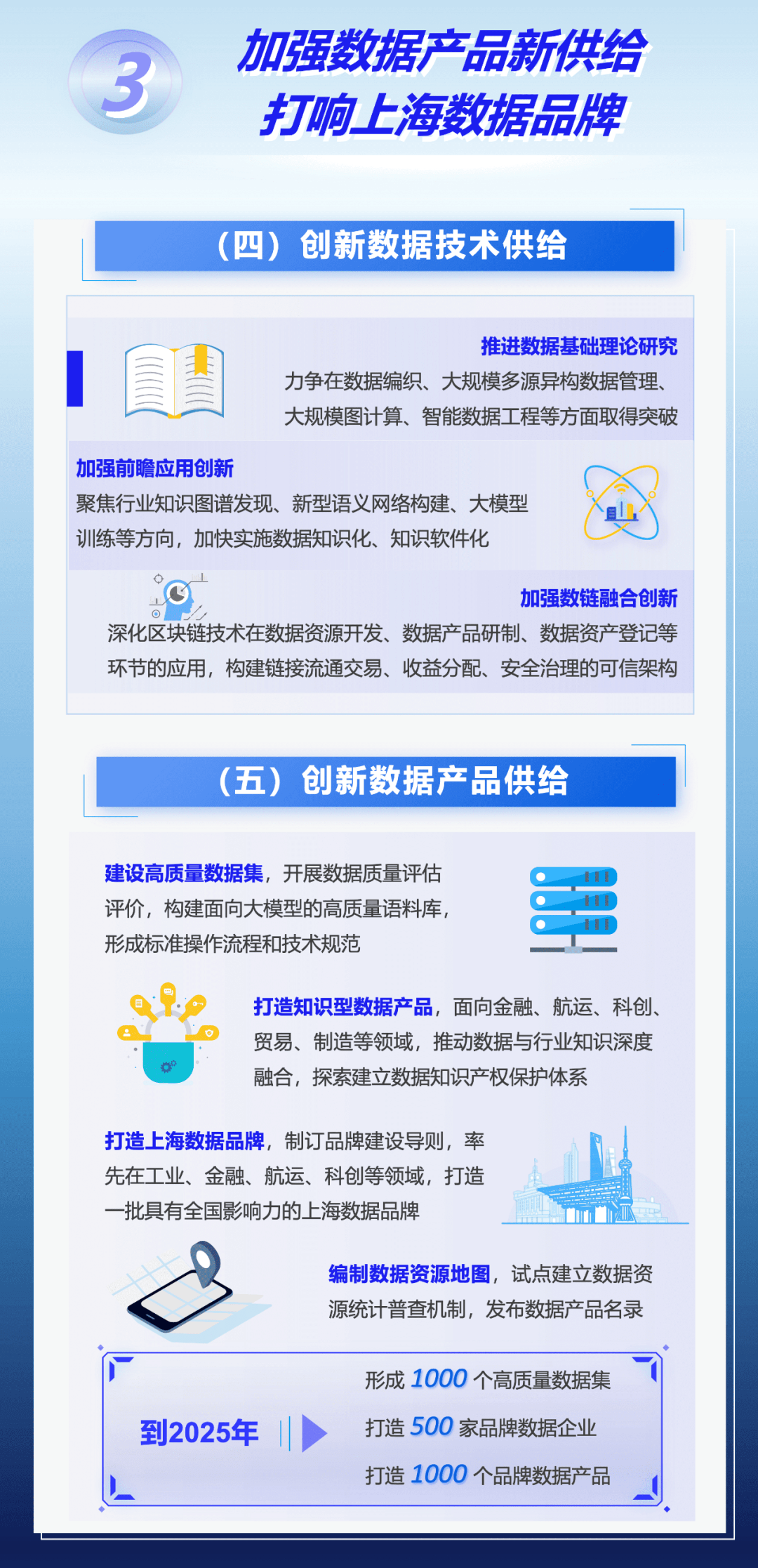

2、数字化与智能化转型

工业互联网平台的应用将实现生产数据实时监控与柔性化生产。例如,海尔卡奥斯平台为中小金属制品企业提供订单匹配与产能调度服务,缩短交货周期15%以上。

3、全球化布局与风险应对

地缘政治波动与原材料价格风险要求企业加强供应链韧性。建立多元化原材料采购渠道、参与国际标准制定将成为竞争关键。

中国金属制品行业在市场规模与技术积累上已具备全球影响力,但实现从“大”到“强”的跨越仍需多方协同发力。短期内,行业需以环保升级与产能优化为主线,化解结构性矛盾;中长期则应聚焦核心技术突破与品牌价值提升,抢占高端市场制高点。未来,随着新质生产力的培育与双循环格局的深化,行业有望在绿色制造、智能装备、国际标准等领域形成新增长极,为全球产业链贡献更多中国方案。

想要了解更多金属制品行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告。