在“双碳”战略与新型电力系统建设的双重驱动下,中国电力设备行业正经历着前所未有的技术革命与产业重构。作为能源转型的核心支撑,电力设备行业不仅承载着保障国家能源安全的使命,更成为培育新质生产力的重要阵地。

一、电力设备行业市场现状分析

当前电力设备行业呈现出“三化”特征:技术高端化、场景多元化、运营数字化。2023年行业总产值达5.2万亿元,同比增长8.6%,增速较2022年提升2.1个百分点。其中,新能源发电设备占比首次突破40%,达到2.1万亿元,而特高压设备、储能系统等新兴领域增速均超20%。这种结构性变化折射出行业从传统电网向新型电力系统转型的趋势。

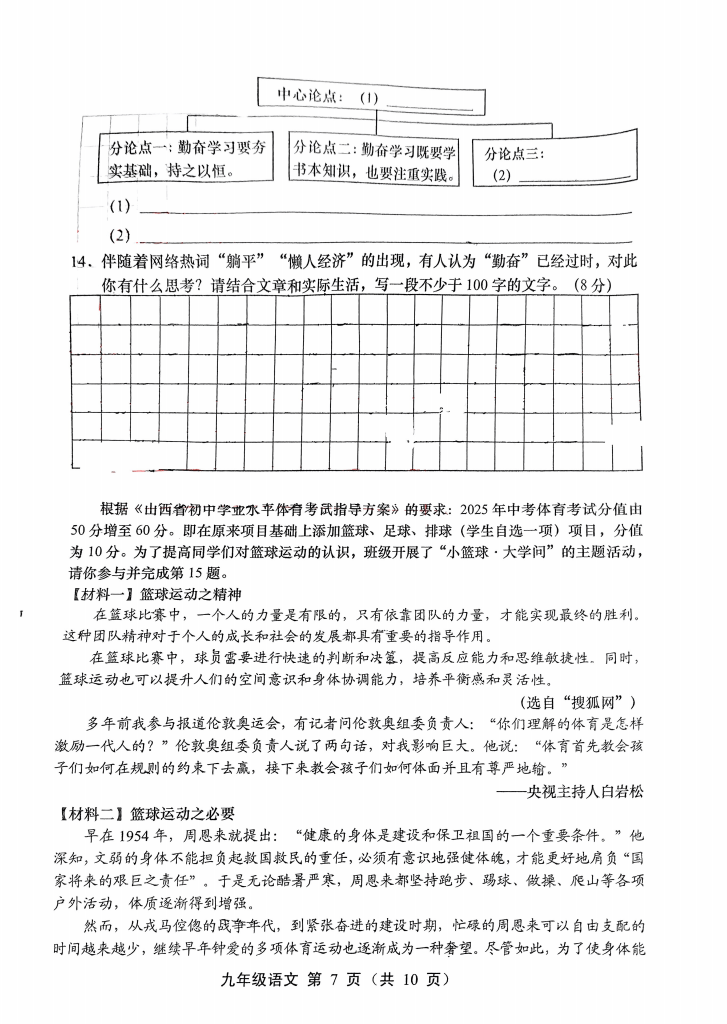

市场竞争格局呈现“双轮驱动”态势。特变电工、中国西电等传统巨头凭借技术沉淀占据35%市场份额,其特高压变压器、换流阀等产品市场占有率超50%;而宁德时代、阳光电源等新能源企业则通过创新驱动崛起,宁德时代储能系统出货量全球第一,市场份额达28%。新兴势力如华为数字能源、比亚迪电子,通过“数字技术+电力电子”融合模式切入市场,合同额年均增速超40%。

技术创新成为破局关键。特变电工研发的“±1100kV特高压直流输电技术”,实现3000公里级电力输送,损耗降低至3.5%;宁德时代推出的“313Ah储能专用电芯”,能量密度达185Wh/kg,循环寿命突破12000次。这种材料与工艺的双重突破,推动国产电力设备从“跟跑”向“领跑”跨越。

中国电力设备行业市场规模从2020年的3.8万亿元跃升至2024年的6.3万亿元,年均复合增长率达13.4%。这组数据背后,是三大需求引擎的协同发力:

新能源革命驱动装备升级。2024年光伏逆变器市场规模达820亿元,同比增长37%;风电主控系统增速超25%,金风科技推出的5MW以上海上风机,单台价值量超2000万元。电网智能化催生新品类。在“十四五”电网投资计划下,2024年智能电表招标量达1.2亿只,同比增长28%;数字孪生变电站市场规模突破50亿元,南瑞集团承建的张北柔性直流电网工程,数字化率达95%。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

储能爆发重构产业生态。2024年新型储能装机容量达45GWh,同比增长62%;比亚迪“刀片电池”在工商业储能领域渗透率达35%,系统成本下降至1.3元/Wh。区域发展呈现新特征。长三角地区依托产业集群优势,电力设备产值占全国38%,苏州、无锡等地形成“硅料-电池片-组件”全链条;成渝地区通过“川渝特高压”工程,带动本地变压器、GIS设备需求超200亿元;县域市场潜力释放,2024年分布式光伏设备采购额同比增长55%,正泰安能开发的“户用光伏解决方案”,单户投资回报率达12%。

展望2027年,中国电力设备行业将呈现“三化”发展趋势:柔性化、智能化、全球化。这要求企业必须完成“三个转型”:

技术革命:从机械装备到数字孪生的跨越。南瑞集团研发的“虚拟电厂调控系统”,通过AI算法聚合分布式能源,响应速度达毫秒级;平高电气开发的“环保型GIS”,采用干燥空气绝缘,温室气体排放降低99%。这种技术突破将推动行业从“设备制造”向“系统服务”跃迁。

场景创新:从电力输送到综合能源的延伸。华为数字能源打造的“光储充一体化”解决方案,已在全球建设超300个园区,节能率达30%;特变电工推出的“移动式变电站”,可快速部署于应急场景,租赁模式收入占比突破25%。这种服务闭环将重构商业模式,推动行业向“全生命周期管理”演进。

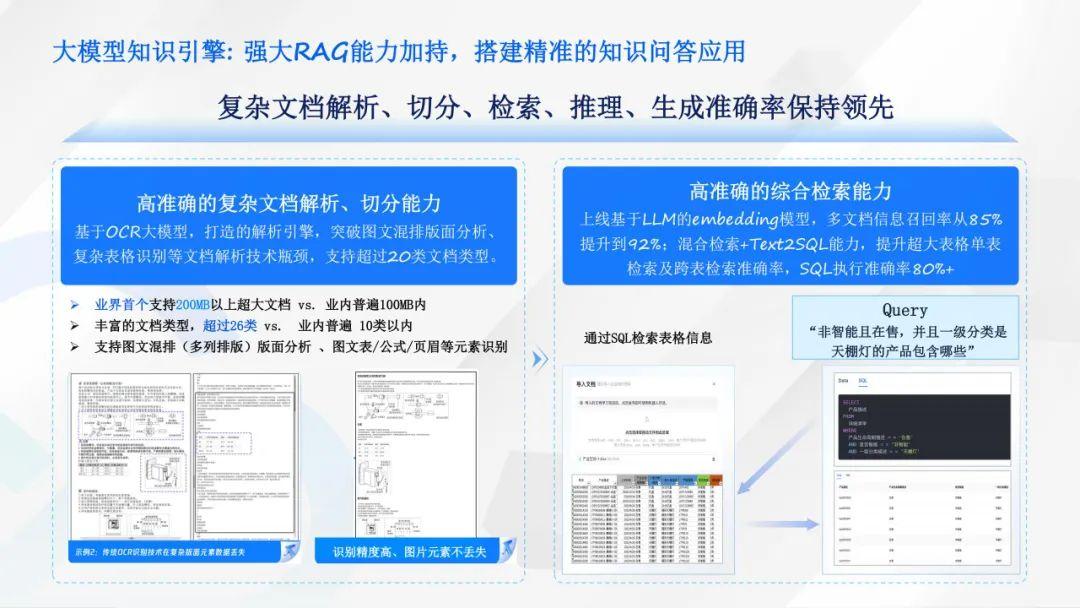

价值重构:从商业成功到社会责任的延伸。阳光电源发起的“零碳园区”计划,已为200个工业园区提供碳中和解决方案,减排量达500万吨;行业整体ESG评级提升,头部企业绿电使用率达85%。这种价值升级将推动行业从“能源供应商”向“生态建设者”转型。在数字化转型方面,行业正在构建“云大物移智”新模式。国家电网建设的“新能源云平台”,已接入500万座电站,实现发电功率秒级预测;特锐德打造的“充电网生态圈”,整合车、桩、网数据,用户粘性达65%。

结语:

中国电力设备行业正站在产业变革的临界点。短期看,行业需应对原材料价格波动、同质化竞争、政策趋严等挑战:2024年铜价同比上涨23%,企业毛利率承压;中小型企业数字化转型投入不足,面临被淘汰风险。但长期而言,能源革命、数字基建、国产替代构成的三重驱动力,将推动行业向“两极延伸”发展——一端向高端化、智能化演进,另一端通过规模化生产巩固基础市场。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。