2025年持续增长,一文揭示电动自行车行业投资战略研究

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

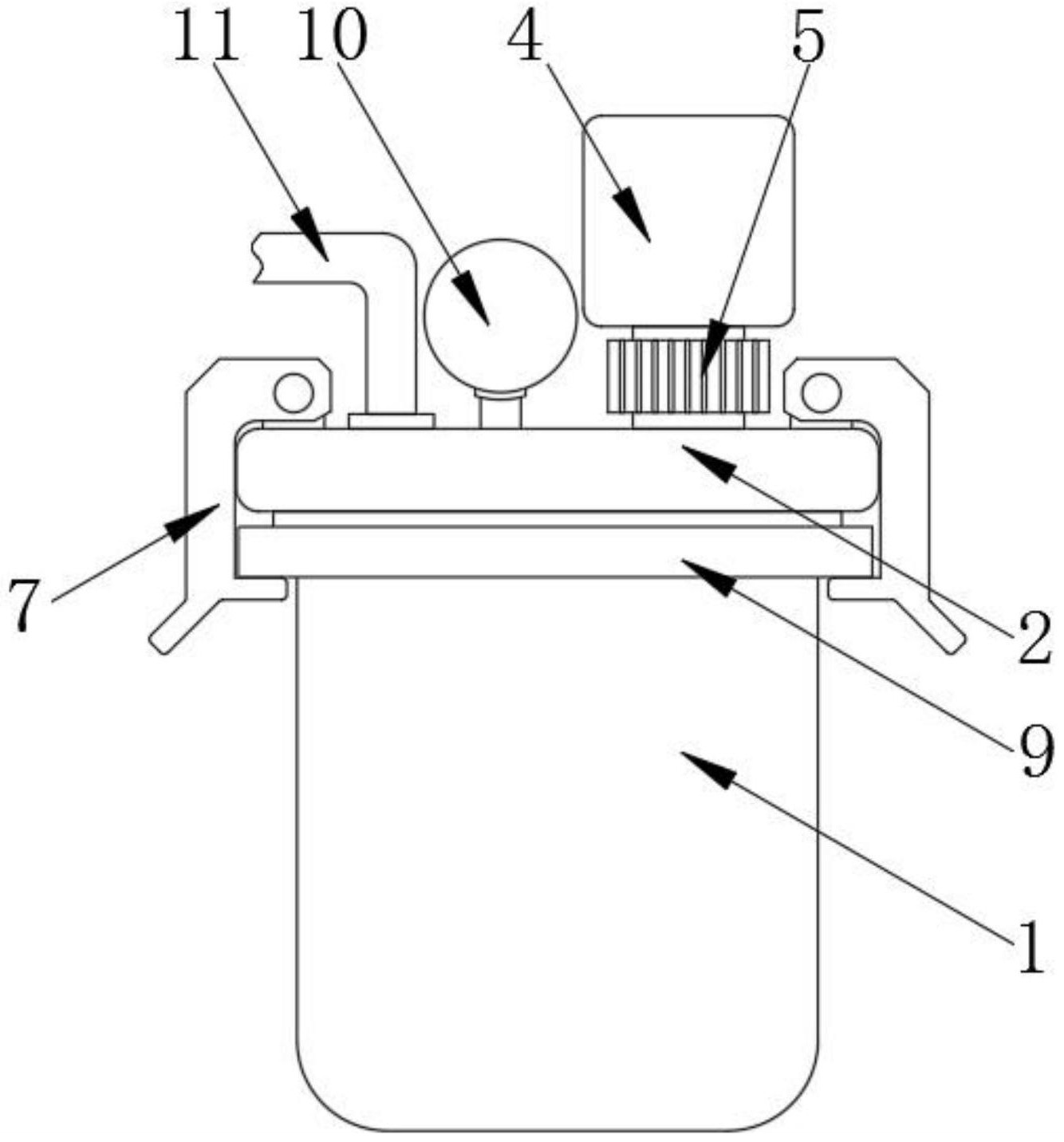

是以电力驱动为核心,通过电池、电机、控制器等部件实现短途出行的交通工具制造领域。其产品涵盖新国标电动自行车(限速25km/h、功率≤400W)、电动摩托车(需持驾照、蓝牌管理)及轻型电动交通工具(如电动滑板车),兼具通勤、物流、共享出行等多场景应用。

一、行业发展现状与前景预测

中国电动自行车行业正处于快速扩张期。截至2024年,行业市场规模已突破千亿元,预计2025-2030年复合增长率将保持在10%-15%。据预测,2025年国内电动两轮车销量将达5748.3万辆,同比增长16.8%,主要受益于“以旧换新”政策刺激和绿色出行需求增长。

从全球视角看,技术创新和智能化趋势显著。荷兰VanMoof、美国Super73等企业通过轻量化设计、长续航电池技术抢占高端市场,而中国企业在供应链成本和生产效率上具备优势,出口占比持续提升。未来,产品智能化(如物联网集成、智能防盗系统)和品牌自主化将成为竞争核心。

二、供需分析

1. 供给端

产能与产量:2024年国内电动自行车产能利用率达85%,头部企业如雅迪、爱玛等通过自动化产线升级,年产能均超千万辆。预计2025年行业总产量将突破6000万辆,中高端车型占比提升至30%。

技术驱动:锂电池替代铅酸电池进程加速,2024年锂电渗透率已达60%,推动单车成本下降5%-10%。固态电池技术逐步商业化,续航里程有望突破100公里。

2. 需求端

消费市场:城市代步需求占主导(70%),其次为物流配送(15%)和共享出行(10%)。下沉市场(三四线城市及农村)成为新增长点,2024年销量占比提升至40%。

政策驱动:新国标政策持续推进,非标车替换需求释放。2025年预计存量替换规模达2000万辆。

3. 供需平衡与挑战

据中研普华产业研究院显示,当前行业供需基本平衡,但区域结构性矛盾突出。东部地区因产能集中呈现供过于求,而西部及农村市场供给不足。

关键原材料(如锂、稀土)价格波动和国际贸易壁垒(如欧盟反倾销调查)是主要风险。

三、产业链结构分析

1. 上游:原材料与核心部件

电池:锂电池占据主导,宁德时代、比亚迪等企业控制70%市场份额。2025年固态电池成本有望降至1元/Wh,推动行业降本。

电机与控制器:本土企业如八方电气、汇川技术技术成熟,国产化率超90%。

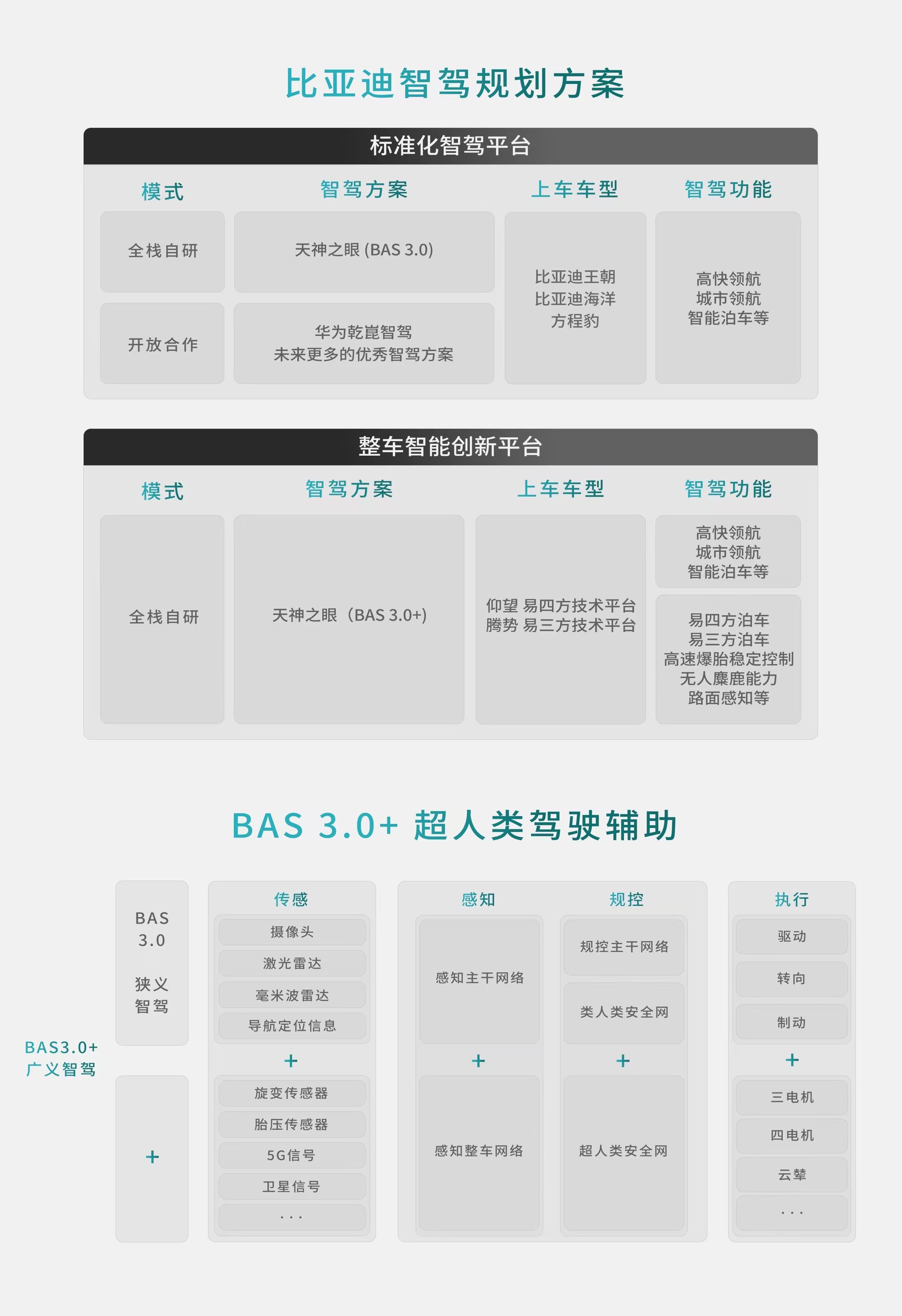

芯片与智能化组件:IGBT芯片依赖进口,但华为、地平线等企业加速布局车规级芯片,国产替代率预计2025年达30%。

2. 中游:制造与细分市场

产品分类:电动自行车(占比60%)、电轻摩(30%)、电摩(10%)。高端车型(售价>4000元)增速最快,2024年市场份额增至25%。

生产模式:ODM/OEM占比50%,自有品牌(如雅迪、小牛)通过垂直整合提升利润率至15%-20%。

3. 下游:应用与渠道

销售渠道:线上电商(京东、天猫)占比30%,线下专卖店(60%)及商超(10%)。

后市场服务:换电服务(如哈啰换电)和智能运维平台(如青桔智联)成为新增长点,2025年市场规模预计达200亿元。

四、投资战略建议

1. 机会领域

产业链薄弱环节:车规级芯片、高能量密度电池研发。

细分市场:高端智能车型、农村及海外市场。

政策红利:换电基础设施建设和废旧电池回收。

2. 风险提示

技术风险:固态电池商业化进度不及预期。

政策风险:地方性限行政策加码可能抑制需求。

竞争风险:跨界企业(如小米、华为)入局加剧价格战。

3. 投资建议

短期:关注产能利用率高、渠道下沉快的头部企业。

长期:布局固态电池、智能网联技术等前沿领域。

中国电动自行车行业将在政策驱动、技术升级和消费需求多元化推动下持续增长。企业需强化产业链协同(如上游材料整合)、加速智能化转型,并关注区域市场差异以规避风险。投资者应把握结构性机会,重点关注技术创新与政策导向领域。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的。